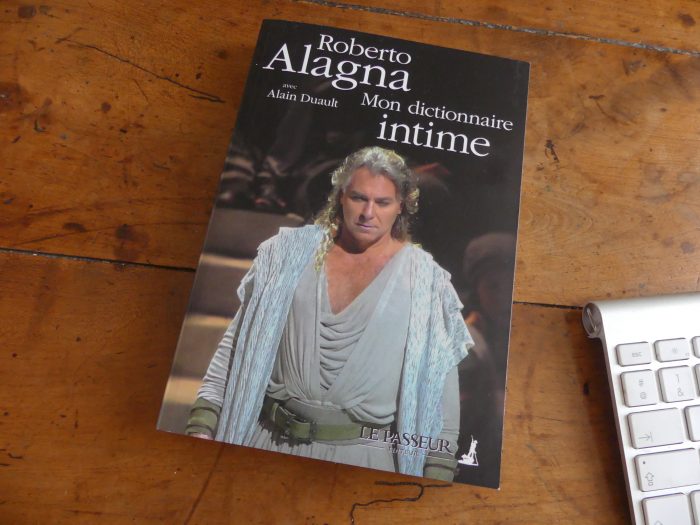

Mon Dictionnaire intime de Roberto Alagna est un autoportrait si attachant qu’à chaque page on croit entendre sa voix, voir ses gestes et son visage, tout ce qui en lui est permanent et change sans arrêt – sinon il resterait lui tout le temps, sans nous donner tant de héros.

Dans ce livre, le héros, c’est lui, lui tout entier : Roberto avec Alagna.

photographié sur mon bureau où Vercors, mon beau-père, a écrit

Le Silence de la mer.

UN ROMAN D’AMOURS

1

TÉNOR ET ÉCRIVAIN

RESPLENDISSANTE SUBJECTIVITÉ

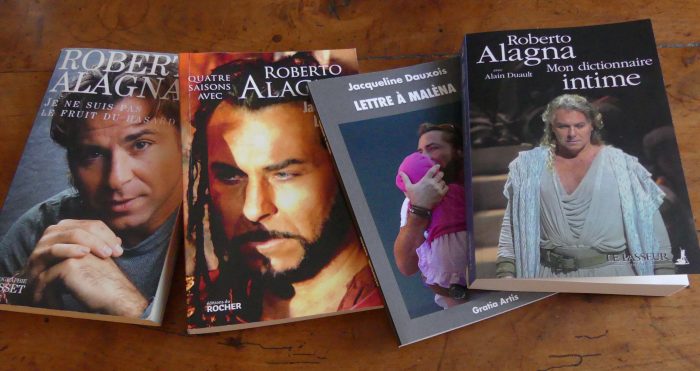

Son premier livre, Je ne suis pas le fruit du hasard, revendiquait les racines de son histoire familiale, sicilienne et américaine, sa volonté acharnée depuis tout petit de devenir un soliste, ténor à l’opéra (1). Mon Dictionnaire intime, promenade à travers des sujets qui paraissent piochés au hasard, révèle ce qu’il est avec la même liberté et la même sincérité que lorsqu’il est en scène. Le plus touchant est l’intention qui anime des pages qu’il écrit comme il chante, dans une resplendissante subjectivité. Sur scène et dans son livre, il donne tout ; s’étant donné, il demande ce qu’il désire. Il ne veut pas être idolâtré : il veut être aimé, pas seulement le ténor sous les feux de la rampe, mais l’homme qui se découvre, le maquillage effacé, le costume enlevé, l’homme qu’il est aujourd’hui, avec son âge, dans la nouvelle vie qu’il construit, ayant rassemblé autour de lui, dans un même amour, tout ce qu’il veut conserver de l’ancienne. Venant d’un être exceptionnel que son génie de la musique place si haut, rien n’est plus émouvant et on se demande si quelqu’un peut lire son Dictionnaire sans en aimer l’auteur.

LE STYLE

Un livre, c’est d’abord un style. Avec sa patte d’écrivain, Alagna illustre une évidence : en art, on ne peut pas dissocier le fond et la forme. Il le démontre dans chacun de ses rôles, c’est pour ça qu’il est le ténor de notre temps et le prouve à chaque mot de son dico. Exactement comme sur scène avec sa voix et son jeu, il se sert de toutes les formes possibles de l’écriture pour décrire, sur tous les tons, de toutes les manières, la gamme des sentiments les plus élevés pour évoquer la vie et la mort avec tendresse, joie, tristesse, nostalgie et bonheur. Vous n’aimez pas ça, vous ? Moi, j’adore !

Son exploration du monde, de son univers, et de lui, de rubrique en rubrique se coule dans un style fluide et changeant qui se moire ou durcit, où tout s’emboite, pas une redite, des surprises sans arrêt, il joue avec la langue, enchaîne deux mots si un seul ne lui suffit pas ou en expédie trois à la fois qu’il n’ aime pas, et il fait bien de se débarrasser de ces trois-là, je ne vous dirai pas lesquels, devinez ou lisez, devinez ET lisez. Quand il lui plaît de s’attarder sur quelques pages, il construit le texte comme une mini nouvelle, très jolie, bien ronde, avec une chute – et ses chutes quel festival !

On y rit, on y pleure, on s’y attendrit, on s’y amuse, on lui dit : non, non, non, tu ne peux pas raconter en public qu’on ne fait pas tout un fromage avec les caprices de dieux ! Rien à faire, c’est la casquette à l’envers (en attendant la Queue-de pie) et c’est inénarrable, voyez le passage sur l’équipe de France. Il est rare de rire pour de bon dans un livre, eh bien je peux jurer au monde entier que sans son dictionnaire « jamais, jamais, non jamais, » Les Frères Karamasov ne m’auraient donné un fou rire, mais sa chute, dans un passage où il met (gentiment) en boite des gens comme moi (je me suis tellement reconnue que je me suis moquée de moi, ça fait du bien, surtout que, par ailleurs, comme, bien sûr, grâce à lui je change, je m’y reconnais un peu moins qu’avant, ouf !).

Je n’ai aucune honte de changer et de le lui devoir. Il me fait découvrir tout ce que j’ai encore à apprendre sur lui et sur son univers, et même aussi sur moi et sur le mien, ce n’est pas toujours facile, parfois même pas du tout, mais connaître quelqu’un comme lui et rester dans sa carapace, vous n’y pensez pas ?

Je ne dirai pas sous quel mot se cache Les Frères Karamazov, rendez-vous page 82 et, à propos de pages, il y en a 252, presque autant de mots (j’en ai compté 238, par précaution, vous devriez recompter), mais si une définition coïncide avec une page, c’est le hasard, d’autant que parfois, au lieu de s’occuper d’une définition avec tout le sérieux d’un vieux Faust avant Méphisto, il cède la page à un poème de lui ou de Desnos ou de Rostand : comment pourrait-il se priver du Non merci de Cyrano ?

Est-ce que vous connaissez, vous, un dictionnaire, dans lequel on vous cite des poèmes ? Dans le sien, on entend sa voix, on aimerait qu’il enregistre un disque de poèmes, les siens et ceux qu’il aime. Sa voix parlée n’est pas la même. Je l’ai déjà écrit, mais depuis je lui en ai repéré une autre : la seconde ou la deuxième, comment savoir ? J’ignore combien on peut avoir de voix parlées différentes, je croyais qu’on n’en avait qu’une chacun, mais lui en a plusieurs.

Ce qui séduit tout le long, c’est son regard qui est original, sa pensée qui est personnelle, son intelligence acérée, que jamais il ne coule dans un moule ayant servi à d’autres. Si vous ne me croyez pas, lisez ce qu’il écrit sur Le Petit Prince de Saint-Exupéry.

Quand il nous fait pleurer ou vous étreint le cœur, c’est lorsqu’il parle de lui et c’est souvent.

CHAMPAGNE

Ses formules à l’emporte pièce, ses slogans, ses devises, vous en trouverez dix, vous en trouverez cent, même si vous en connaissez quelques-uns, vous allez en découvrir d’autres, il n’arrête pas d’inventer et comme tout pétille, on lit son livre comme on boit du champagne. Le champagne fait rire et pleurer comme son livre où, dans la même rubrique parfois, on a les deux en même temps : le sourire se fait larmes et les larmes ramènent le sourire. Le champagne, sauf si vous en buvez tous les matins une flute au petit déjeuner et qu’il est devenu pour vous une triste banalité, n’est pas une frivolité. Ne dites pas que, lorsque vous videz une coupe, vous buvez et c’est tout ; boire du champagne, c’est avaler le bonheur de la vie, retrouver les bonheurs enfuis, se réconforter en songeant qu’il continuera de faire sauter des bouchons, lui avec ceux qu’il aime, longtemps après que j’aurai tiré ma dernière révérence, le champagne c’est aussi rejoindre Alfredo et Violetta, ce soir du 26 octobre 2018, où ils furent sublimes, Alagna et Kurzak.

Son dictionnaire, c’est du champagne qui s’est fait livre.

LE CONTRE UT DES SENTIMENTS

Ce dictionnaire est un livre d’amour. Bien sûr. Vous n’y trouverez ni un règlement de compte, ni une attaque contre quiconque. Dans la vie non plus, il ne veut pas ces choses-là. Mais si vous lisez bien, il y a quelques passages où on sent frémir colère, tristesse et dégout. Alors, il gronde, le grand fauve. Trouvez ces pages, cherchez-les. J’aime l’entendre rugir en même temps qu’il dresse la patte, toutes griffes écarquillées en dehors des petits coussinets douillets. Mais s’il déchire à belles dents la lâcheté et l’imbécilité, il s’attaque à des faits détestables et pourfend des comportements hideux, pas des personnes. Alors qu’il pourrait déchiqueter des gens, le guépard referme la gueule, rentre les griffes, abaisse le spade (les épées d’Otello), je voulais dire la patte.

Parce que c’est un livre d’amour inconditionnel, où ses silences aussi sont d’amour.

Il n’a pas pu échapper aux trahisons, aux souffrances et aux larmes, on a du mal à le croire, mais son génie d’artiste et la beauté de ce qu’il réalise ne l’ont pas protégé, plus il est monté haut, plus on s’est acharné et plus il a souffert. On essaie encore de lui faire du mal. Un jour, croyant désinquiéter quelqu’un, il a dit : « T’en fais pas. J’ai l’habitude ». L’habitude qu’on lui fasse du mal ? Ça existe, une horreur comme ça ? Il dit que oui, et j’ai vu ça. Au lieu de se venger, voilà ce qu’il écrit :

« Aujourd’hui, je pardonne à tous ceux qui ont cherché par tous les moyens à ternir ma réputation, à salir cette relation unique entre un artiste, un théâtre, un public, une ville et même un pays. »

Pardonner, c’est le plus difficile, c’est le contre-ut des sentiments chrétiens.

Ainsi, à travers ces mots que l’on effeuille avec lui, qui semblent indépendants les uns des autres, qui, d’une certaine manière, le sont aussi, se construit un roman d’amours, amours au pluriel où l’intelligence, l’humour, la culture, la cocasserie, l’esprit, la sensibilité vibrent constamment à fleur de peau.

2

LES FAMILLES CHARNELLES

TOUS LES SIENS

Ses amours sont ses familles, depuis toujours il en a deux : la charnelle et la musique. Sa famille charnelle a deux branches, la sicilienne et la polonaise.

La Sicilienne, avec ses parents qu’il aime et vénère (voyez, dans son livre, tomber l’enclume écrasant le pied de son père alors petit garçon, écoutez sa mère supplier les chirurgiens de lui donner ses yeux quand, à quatorze ans, il a cru qu’il les perdait), avec sa sœur et ses frères, toujours présents auprès de lui : Marinelle, aujourd’hui son agent, qui gère tout pour lui, sans qui mon livre n’aurait pas existé, qui continue de me donner son appui, et ses deux frères artistes, David et Frédérico avec lesquels il aime travailler (Orfeo ed Euridice, Le Dernier jour d’un condamné, des concerts…).

Dans sa famille polonaise (il rend un vibrant hommage à sa belle-mère qui a fait ses adieux à la scène), tous sont musiciens.

Cette famille, il l’a fondée avec la soprano Aleksandra Kurzak, sa partenaire, sa femme, la mère de Malèna qu’il évoque avec une pudeur tendre et amusée (voyez l’histoire des yaourts).

SES DEUX FILLES

Trait d’union entre ses deux familles : ses deux filles, Ornella, l’ainée, qui n’a pas connu sa maman, et Malèna, « sa petite Polonaise », qui a le bonheur d’être choyée par la sienne (lui, il en est fou, si vous avez lu la Lettre à Malèna (2) vous le savez), de jouer près d’elle quand elle se prépare à entrer en scène, de courir d’une loge à l’autre quand ses parents chantent tous les deux la même production.

Ornella, c’est l’incarnation d’un éternel amour que la mort a transfiguré. Malèna, c’est le retour d’une radieuse jeunesse retrouvée grâce à Aleksandra.

Il parle de ses filles avec tant d’émotion qu’elles semblent, à une génération d’écart pourtant, sœurs jumelles dans son amour.

Ornella, la fille de Florence, est devenue la mère de son premier petit-fils. Mère et fils rappellent la disparue à ce jeune grand-père et ancrent en lui la certitude que, d’où elle est, Florence les bénit et veille sur eux.

Malèna, la toute petite, est l’emblème de sa nouvelle vie, une existence de couple avec un enfant qu’il n’a jamais connue, Florence l’ayant laissé veuf avec le bébé Ornella. Les deux sœurs sont inséparables dans son amour de père, immense, aux accents hugoliens. Mais n’allez pas, sous ce prétexte, imaginer Alagna comme un Victor Hugo dans sa retraite, ce n’est pas ça du tout, vérifiez avec moi dans le livre, voyagez avec lui jusqu’en Trinacria, et page 224 vous découvrirez un petit garçon, c’est lui : Robertino qui, avec ses filles et son petit-fils, l’empêche de vieillir et donne ce parfum d’enfance au sourire de ses héros.

LES ARBRES AMOUREUX

Bien qu’on n’ait jamais vu deux traits d’union souder deux mots, s’il en fallait ici un second, ce serait le regard qu’il porte sur le monde, la beauté de la création et ses étrangetés. Tout l’émerveille : l’homme chien, les insectes, les arbres, un à New York, en Provence un plaqueminier, un olivier, et deux arbres amoureux, morts d’avoir été séparés l’un de l’autre.

Après la famille charnelle (bien qu’il n’y ait ni avant ni après dans son texte où les mots se répondent parfois d’un bout du livre à l’autre), le dictionnaire décline l’autre : la famille de son art.

3

LE SANCTUAIRE DE SON ART

MUSIQUE

Dans cette partie, qui, bien sûr, n’est pas une partie mais crépite tout le long du livre, c’est l’artiste qui parle. Lui qui ne renonce à rien, n’abandonne rien en route, ne truque rien même lorsqu’il raconte que « le mensonge il n’y a que ça de vrai », lui, le plus grand ténor, il a été le petit garçon à la guitare, le gamin à la banane, l’ado qui ravissait les boites de nuit. Ce chanteur de variétés aussi il l’a fait monter avec lui, le ténor, sur les plus grandes scènes du monde et, de même qu’il évoque ses deux familles charnelles, il ouvre aussi cette double porte ou plutôt les deux battants d’une unique porte : la musique.

« Il faut oser, écrit-il, plus grand danger serait de ne rien chanter ».

Trouvez la page, c‘est très facile, c’est à Danger, écho au savoureux Queue-de-pie.

Un dictionnaire, définit.

Il se définit:

« Être artiste, c’est être différent, c’est posséder une sensibilité hors du commun, c’est se dépasser pour aller toujours plus loin, c’est privilégier toujours le cœur à l’intelligence. Être artiste, c’est entrer en vibration avec l’univers pour en partager le rayonnement. Être artiste ça ne s’apprend pas : on naît artiste, on est artiste. »

Quand vous lisez ces lignes, vous savez que vous n’irez plus chercher une définition sur l’art lyrique dans le Robert (soyez curieux, allez voir tout de même), vous aurez la même consternation chez Larousse avec la consolation de savoir qu’il y figure déjà, lui.

Les dictionnaires sont captivants par leur masse de savoir, mais froids et secs, objectifs, ternes, plats, sans âme. Dans son dictionnaire, tout frémit de sensibilité, de sensualité, de « moments intimes, presque impudiques » (il parle du lamento), d’érotisme, c’est toujours lui qui le dit : « chanter ce duo est une des plus grandes sensations érotiques que j’aie ressentie » (Nuit d’ivresse et d’extase infinie, Berlioz, les Troyens, surtout ne manquez pas la chute en parfumerie), tout vibre d’un bonheur d’écriture qui ne tarit jamais, où, il est sérieux, tendre, émouvant. Où il s’amuse :

« Puisque les mots de tout ce qui a été écrit se retrouvent dans le dictionnaire, on peut s’amuser à imaginer que les livres ne sont que des dictionnaires en désordre ».

Il fallait y penser, comme à miniaturiser l’espèce humaine pour résoudre les problèmes d’alimentation.

LA REDINGOTE DE MAURIZIO ET LE MANTEAU D’OTELLO

Ce qui apparaît d’abord (bien que ce ne soit pas d’abord mais avant, en même temps et après), c’est le foisonnement et la diversité des artistes qu’il cite, passés et présents, de l’opéra du jazz de la chanson, ceux qu’on s’attend à trouver et ceux avec lesquels il nous surprend. Ensuite (mais c’est en même temps), il nous laisse approcher de l’artiste qu’il est avec des anecdotes cocasses et tristes, drôles et tragiques. C’est devant nous qu’il enfile la redingote de Maurizio (Adrienne Lecouvreur, Ciléa) dans laquelle il suffoque, d’autant qu’il porte dessous un costume de pure laine dont le pantalon aurait pu être mieux coupé, mais comme il ne s’en plaint pas, oublions le pantalon. Si vous croyez qu’il exagère parce que, quelque part, il écrit que parfois il enjolive, ici, il n’exagère pas. À l’essayage, cette redingote semblait résolue à tenir debout toute seule au garde-à-vous sans avoir besoin qu’il s’introduise dedans. En l’enlevant, s’il n’avait pas ri en me la lançant, je ne me serais pas préparée à l’attraper, elle aurait chu. Il avait vraiment quinze kilos sur le dos.

Ce qu’il ne raconte pas, c’est que cette redingote était belle et lui, il était beau dedans. Très beau (je vous ai montré des photos, retournez les voir s’il vous vient soudain le moindre doute), sans quoi, il aurait pu, sinon s’en passer, du moins la porter moins longtemps (enfin, il me semble). Alors si parfois, en répétition, il déclarait qu’il n’avait pas envie de la porter, avant de quitter la loge, il l’enfilait à tous les coups : réglé comme papier… à musique.

Et je l’ai vu faire autre chose encore. Quand son personnage se sent bien dans un costume, il lui arrive de porter un de ces carcans, alors que rien ne l’y oblige, ce qu’il a fait dans Otello, je crois. Le manteau rouge, pas aussi lourd que la redingote de Maurizio, mais pas vraiment léger non plus, il l’a gardé dans le duo vil cortiginana à moment où, si j’ai bien compris, il aurait pu s’en dispenser et il aurait lancé alors son contre-ut sans suffoquer. L’ennui pour le public est qu’il aurait été habillé de noir en continu dans le duo et Dio mi potevi qui lui succède alors que là, très stendhalien, il est successivement en rouge et en noir, ce qui est supérieur sur le plan esthétique, et indiscutablement plus juste, côté sentiments. Dans le duo, il flamboie de colère (rouge) alors que Dio mi potevi est l’expression de son désespoir (noir). Pourquoi ne vous a-t-il pas raconté lui-même le manteau d’Otello ? Vous auriez tellement préféré que ce soit lui, je sais. Mais il ne pouvait pas, voyons ! Le livre était déjà imprimé ! et puis il ne s’adresse pas d’éloges à lui-même, il est bien trop élégant. Il crie : « pitié » à la fin de son article sur les costumes, pitié, avec une cargaison de « é », pour nous amuser, mais, trois lignes plus bas :

« En art, l’excès est NÉCESSAIRE » ,

(c’est lui qui met les majuscules), de quel excès il nous parle ? de l’excès dans sa recherche de la perfection, dans les limites repoussées, de ses personnages qu’il aime jusqu’à ce qui serait l’excès, mais pour lui c’est la norme ? de cet excès d’amour qui l’habitera jusqu’à son dernier jour où il emportera avec lui son « panache » comme il l’écrit quelque part en nous faisant pleurer ? Dans cet excès qui lui est nécessaire, ce qui est certain c’est qu’il les enfilera ces costumes impossibles, lourds, raides, durs, il les portera, il chantera dedans, en ruisselant, pour lui, pour ses personnages, pour son public. Pour nous.

Par excès d’amour.

Et pourquoi ? mais parce qu’il le doit à lui-même, parce qu’il revendique l’héritage, qu’il « est lourd à porter cet héritage : il faut sans cesse innover pour lever le flambeau de plus en plus haut, honorer les aînés qui ont ouvert le chemin de la perfection ».

SA VIE DANS L’ART

Au cœur de son travail de chanteur, au cœur de ce qu’il fait, au cœur de ce qu’il est, il jette des regards en arrière et en avant jusqu’à la mort, avec tant d’émotion, de passages doux amers, d’aveux si touchants qu’il nous bouleverse. Il atténue le choc parce qu’il a énormément d’esprit, mais le choc, il est là dans ces pages qui sont les plus belles, si belles qu’il faudrait toutes les citer dans leur intégralité, où il livre son cœur battant d’artiste nous faisant entrer avec lui dans le sanctuaire de son travail : «…indépendament du récit, c’est souvent la musique qui me bouleverse, une note qui se prolonge, un accord qui semble s’enfoncer en moi.»

Il évoque ses relations avec ses personnages, impossible de tous vous les nommer, lisez, lisez ce livre. Il parle de don José (Carmen, Bizet), de toutes les manières dont il a abordé de l’air de La Fleur, de Marius, de Canio, de Cyrano et de tant d’autres, lisez, lisez et relisez, vous verrez. Quand il termine un de ces mots/chapitres, on a envie de lui demander : continue, je t’en prie, parle encore ! Comme quand le rideau tombe et qu’on voudrait lui crier : Maestro, revenez chanter ! On ne peut pas s’en aller!

Il parle de sa voix « cadeau divin », des couleurs de la voix, de sa technique : « l’inspiration est peut-être la chose la plus importante », sa voix, son instrument, son corps entier, son instrument.

Un instrument qui s’est fait mal, cassé, recollé, malade parfois. Alors, il est là, lui, en face de lui-même, lui troublé parce que lorsqu’il est malade, malade mais voulant chanter, il écoute les conseils (lisez ce qu’il dit des conseils) qui ne peuvent pas être autre chose que d’aller au lit, mais il n’a pas encore annulé et il est inquiet, il y a eu l’annonce qui l’appelle dans les micros, le public est agité parce quelques minutes de retard, on sait ce que ça veut dire. Il est tout seul, pour décider.

En le voyant entrer en scène, la salle se détend brusquement, c’est une réaction physique, parfaitement perceptible, on n’est plus soi-même, on est en osmose avec les autres, enfoui dans cet élan général qui porte tout le monde vers lui qui est là et qui va chanter.

Songez que si parfois il annule, il y a tant de représentations où il a remplacé un autre ténor. C’est parce qu’il y avait un défaillant qu’il a chanté son neuvième Otello, alors qu’il devait s’arrêter à huit. Une autre fois, au Met, il a repris une série entière et appris un rôle en dix jours pour remplacer un chanteur malade. Dans ce livre, qui est une quête de vérité, il aborde la question de problèmes qu’il a affrontés en scène pour Carmen, ou à Orange avec Calaf (Turandot, Puccini), à Paris avec Manrico (Il Trovatore, Verdi). Il montre comment il surmonte d’insurmontables difficultés en allant jusqu’au bout de ses forces, plus souvent qu’on ne le suppose. Il le fera toujours, par amour « jusqu’à ce moment-là, jusqu’à cette douloureuse séparation, mes dernières forces et la dernière goutte de mon chant seront pour vous. »

Le soir de cet unique Trouvère (3), des écoulements dans sa gorge l’ont empêché de chanter le contre-ut de Di quelle pira sans provoquer aucune réaction hostile de la salle, qui était de tout son cœur avec lui et l’a prouvé par ses applaudissements fournis après le magnifique « alle armi ! » qui termine l’acte. Mais alors, lui au lieu de quitter la cène, il est revenu vers la fosse, le public avait compris ce qu’il allait faire et l’acclamait déjà. Il a montré au chef sa gorge et il a fait avec les mains un petit moulinet, signe qu’il recommençait. Il écrit : « Ce geste entraîna une réaction enthousiaste du public comme j’en ai rarement connu ». Mais qui, à sa place, ayant en plus été très applaudi, serait revenu chanter La Pira une seconde fois ? Le public, son public, trouvait déjà miraculeux qu’il soit venu dans des conditions chaotiques, grève, annulation de sa première représentation, pas de changement de décors pour la seconde qui devenait l’unique. À la reprise, à peine le contre-ut superbement envolé, une tempête d’acclamations a éclaté et on n’a pas entendu une seule des notes qui suivaient parce qu’on criait tous de joie. Il a fait ça pour nous. Pour lui et pour nous. Il écrit qu’il a terminé le spectacle « en lambeaux » : qui s’en serait douté ? il a été si magnifique ! Le public était transporté et, à la sortie des artistes, au lieu d’être clairsemée par les innombrables problèmes des grèves, la foule des grands jours se bousculait en attendant qu’il sorte.

DIVO

Toute sa vie est dans ce livre, presque toute, débordante d’humour, de tendresse, de nostalgie, de plaisanteries, il donne son dictionnaire intime comme il se donne en scène, dans sa vérité, avec sincérité, générosité, abandon, simplicité, et cette humilité que les génies ont en commun. Tant qu’il ne parle pas de musique, ceux qui ont une famille aimante comme la sienne peuvent se trouver avec lui des points communs, les autres attendent, pour s’en trouver aussi car tout le monde veut avoir des ressemblances avec lui, qu’il parle du monde, de la vie, qu’il raconte des histoires, des blagues sur Napoléon, qu’il parvienne à ne pas se noyer ou écrive un poème.

Mais quand il aborde sa vie dans l’art, là, n’y a plus de point commun possible avec personne : il est l’unique, le ténorissimo, « l’inaccessible étoile » qui brille au-delà de l’abîme qui sépare notre insignifiance de son génie, cet abime, il le comble d’une certaine manière mais d’une autre il l’accroit, en nous parlant ; et nous, pour tenter de lancer vers notre ténor une fragile passerelle, nous n’avons que l’amour, l’admiration et le respect qu’il nous inspire. On se sent très petit. Mais très content de pouvoir regarder aussi haut.

Aussi haut avec lui, c’est jusqu’à Dieu : il parle des églises, des miracles, de la Madone, de Jésus et de Dieu dont, par son art, il nous rapproche.

deux par Jacqueline Dauxois.

PATIENCE

Patience est un mot dont il ne souffle mot, je le prends, pour finir. Dans chaque livre qu’il écrit, je découvre quelques-unes des pages dont j’aurais voulu faire un livre entier avec lui, pour combler un vide. Écrire pour donner à lire un texte qui n’existe pas n’est pas un paradoxe, c’est parfois une nécessite. Lui qui sent un arbre lui ouvrir les bras, s’il sent un jour, comme moi, ce manque troublant que crée un livre qui voudrait exister et n’y arrive pas, il l’écrira peut-être. Peut-être il le souhaite un petit peu aussi puisque chaque fois qu’il en publie un, ça fait deux fois déjà, il met dedans quelques pages de mon livre rêvé sur la musique et lui, ses personnages et lui, sa technique à lui, alors pourquoi il n’écrit pas mon livre en entier ?

S’il se dépêchait, malgré tout ce qu’il à faire, je pourrais le lire.

Sinon, s’il continue comme il a commencé, s’il publie tous les douze ans quelques pages de ce texte idéal qui occupe mes rêves, j’aurai à patienter quelques centaines d’années. Alors, là-haut, je regrouperai ces pages qu’il éparpille, et je l’aurai, mon vrai livre avec lui dans mon éternité.

Lui, le mot Éternité, c’est page 83.

En attendant, merci à Alain Duault d’avoir suscité ce Dictionnaire Intime. Merci à Stella pour le Samson de la couverture où le visage de Roberto Alagna vibre au plus intime d’une mystérieuse et troublante émotion (4).

© Jacqueline Dauxois

(1) Grasset, 2007.

(2) © Jacqueline Dauxois, 2015.

(3) Le 28 juin 2018.

(4) Gestionnaire de contenus pour Roberto Alagna sur les réseaux sociaux, Stella avait réalisé le superbe montage où Roberto tient une couverture géante de mes Quatre Saisons avec Roberto Alagna.

Encore une fois Jacqueline décripte un ouvrage (livre ou opéra)avec la vue d’un artiste.