À ceux qui me reprochent, avec raison, d’aimer tous les spectacles, parce que je ne le publie pas quand je pars à l’entracte – et je n’ai pas de billets gratuits !

DU CHÂTELET À L’OPÉRA DE PARIS LE DON CARLOS DE ROBERTO ALAGNA

ACTE 1

Théâtre du Châtelet, le 26 février 1996.

Mise en scène de Luc Bondy.

Le rideau se lève sur la nuit de Fontainebleau. Du fond du plateau, seul à travers des troncs nus et givrés, dans l’éclairage irréel que crée la neige amoncelée qui continue de tomber des cintres, habillé d’une cape et de bottes écarlates, s’avance l’infant d’Espagne. Alors qu’il célèbre la beauté de la forêt, de la première étoile et rêve à sa fiancée qu’il n’a encore jamais vue, elle, perdue comme lui, portée vers lui par une Providence dont il est impossible de douter dans ce décor enchanté, soudain est devant lui, dans une longue robe, rouge aussi. Émerveillés l’un par l’autre, les fiancés royaux se découvrent en s’aimant : un mariage obligé devient un lien d’amour.

Ils sont en pleine extase lorsqu’un revirement d’alliances les précipite dans le désastre : c’est l’empereur Philippe II, le père de l’infant, qui épouse Élisabeth de Valois, la fiancée de l’infant.

Au Théâtre du Châtelet, ce soir du 26 février 1996, cent trente ans après la création du Don Carlos de Verdi (cinq actes en français), l’incarnation triomphale de Roberto Alagna faisait redécouvrir à Paris une œuvre magistrale.

Aussi lorsqu’en 2017, l’Opéra annonce (après une non réussite en 1986), une nouvelle production de Don Carlos en français sans que le nom de Roberto Alagna soit à l’affiche, Guy Cherqui, conclut son analyse du spectacle :

On ne nous rendra ni Domingo ni Carreras ni même Alagna dans ce rôle, alors tenons-nous bien au chaud Kaufmann (Wanderer) .

Cherqui s’est découragé trop vite.

À l’automne 2019, Roberto Alagna reprend le rôle pour six représentations, dans la mise en scène de Krzysztof Warlikowski.

Pas tout à fait le même rôle : au lieu de Don Carlos en français, qu’il nous a fait découvrir et qu’on produit si rarement, c’est Don Carlo (sans « s ») en italien.

Pas tout à fait la même production non plus, vous verrez tout le long de l’article, en attendant, regardez !

Le rideau se lève sur une pièce obscure où clignotent des éclats de lumière. Sur une table, un crucifix et un buste, symboles du pape et de l’empereur qui règnent sur le monde, donc le buste, qui ne porte aucun insigne du pouvoir impérial, est celui de Charles-Quint.

Derrière la table, les chœurs en vêtements plus ou moins contemporains, jupes courtes, couleurs foncées (parti-pris d’inversion tout de suite affiché : les seuls costumes aux couleurs gaies seront ceux de l’autodafé). En arrière, un cheval grandeur nature. Près du bel équidé, une femme dont le voile épais dissimule les traits, longue robe blanche, coiffe, gants, dentelles, on soupçonne que c’est la « belle fiancée ».

Côté cour, derrière un canapé, un lavabo.

Les changements des accessoires : statue et vêtements…

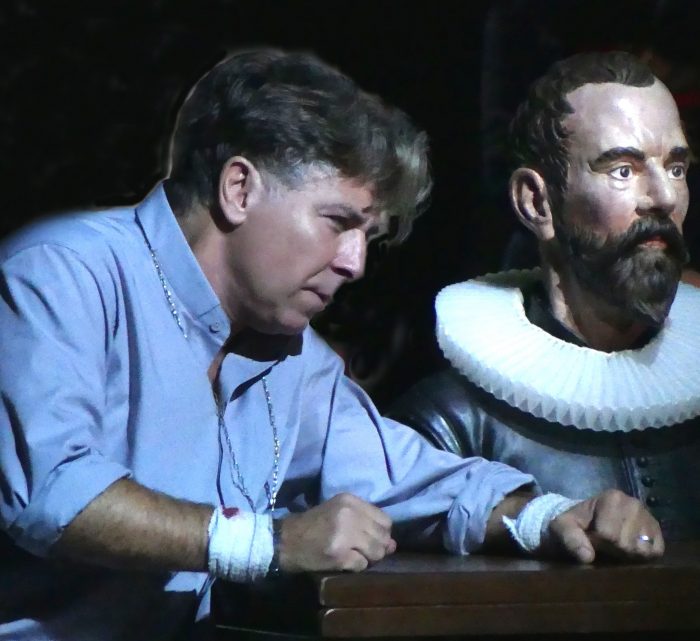

- En 2017, le buste avait une fraise (unique allusion au XVIe siècle dans tout le spectacle). L’allusion a disparu avec la fraise. Le buste représente maintenant, non plus un Charles-Quint anonymisé, mais le visage du figurant qui joue le rôle du fantôme de l’empereur. On le reconnait, il vient sur scène plusieurs fois. Le buste ne porte pas davantage d’insignes impériaux que deux ans plus tôt, mais il est est d’un hyper-réalisme tel qu’on se croirait en présence du travail dément d’un taxidermiste fou. Ce ne serait rien s’il n’était omniprésent, mais il l’est et la vue de cette chose monstrueusement humaine affecte les scènes jouées près de la table : le monologue de Carlos au couvent est changé en duo visuel ; la rencontre de Fontainebleau, le duo avec Rodrigue et deux duos d’amour sur trois, devenus des trios visuels, sont gâchés par sa présence qui fait disjoncter les appareils de photo qui procèdent aux réglages sur cette tête comme si elle était vivante.

- Les vêtements de Don Carlo aussi sont différents en 2019. Le gros pull de sport, chaussures assorties, a disparu. Les nouveaux vêtements du premier acte correspondent au moins au vestiaire hélas, trois fois hélas (Shakespeare) bourgeois, qui habille l’infant tout le long. On ne versera jamais assez de larmes sur l’embourgeoisement du vêtement du héros d’Opéra et cette volonté qui, de Procuste à nos jours, veut égaliser avec des quidams ordinaires des personnages hors du commun. Mais non, ne pleure pas, crocodile, ce n’est pas chaque fois.

… au changement du personnage de Don Carlo…

- Sans Alagna, une chemise ne suffirait pas à remettre le personnage sur rails. Contrairement à celui qui l’a précédé, et à celui qui le suivra, son don Carlo n’est plus fou, couché, tremblant, haletant, disjoncté, marchant par saccades lorsqu’il se lève pour aller découper des articles de presse comme un débile avant de les coller au mur. Rien ne dit d’ailleurs que ce personnage soit juste historiquement : par quel délire les Cortès de Castille auraient-il reconnu un dément pour l’héritier légitime de l’Empire? Et, sous prétexte de réalité historique, va-t-on le montrer sur scène, comme le décrivent certains, torturant des animaux, paillard, violant les femmes dans la rue lors de ses équipées nocturnes et ensuite les traitant de catins ? Mais la question n’est pas de savoir qui était le don Carlos historique puisqu’il n’a rien à voir avec le héros de Saint-Réal, de Schiller et de Verdi ! Et là, tout est clair : le don Carlos de la littérature et de l’Opéra n’est fou rien que d’amour. Sinon, on se demanderait par quelle aberration Élisabeth est amoureuse d’un cinglé et pourquoi l’infant n’est pas enfermé.

Or, en 2017, avant Alagna, le personnage est montré comme un fou.

En 2019, pour six représentations, il restaure le héros verdien.

Qu’une autre distribution lui succède, on recommence d’interpréter Carlo comme un détraqué. - Même lorsqu’on a supprimé l’affabulation d’un infant dément, agité de spasmes sur son divan, on est surpris, mais pourquoi pas?

***

- À la première image, les poignets couverts de pansements sanglants, « il » se rase : blaireau, mousse, rasoir ancien où la longue lame se replie dans le manche. Il s’emmousse le visage et tient le rasoir fermé de l’autre main. Il y a deux ans, on a appris que l’acte 1 est un flash-back, que l’infant est fou, qu’il s’est tranché les veines après que son père ait épousé sa fiancée, que tout se passe dans son souvenir.

Le souvenir de qui ? La chemise, Alagna pourrait la porter chez lui, le rasoir de grand-père, on l’a vu dans des films, et l’infant quant à lui se faisait tailler la barbe, que tout le monde portait, par son coiffeur – avec des ciseaux.

Qui se rase alors ? Roberto ? Alagna ? Don Carlo ? Peu importe ! Ses gestes sont troublants à cause de la manière presque sensuelle avec laquelle il manipule le rasoir, comme appelant la mort. Alors qu’il n’a pas ouvert la bouche, qu’il ne s’est rien passé, qu’il ne se passe rien, la lame a des ralentis de cinéma – ou c’est ce qu’on imagine parce qu’ils nous font monter l’angoisse ? Elle parcourt une joue, la droite (on croit l’entendre crisser, on redoute qu’un liséré rouge ne vienne ourler la mousse), descend vers le cou, et passe à l’autre joue, normal. Mais rien n’est normal ! « il » a des pansements sanglants aux poignets, d’un tranchant de rasoir il fait l’instrument du mystère qui va se jouer -, dans lequel il nous fait entrer ouvrant la parenthèse d’angoisse qui va enténébrer un lumineux duo d’amour et se fermer avec son évanouissement devant le buste de son impérial grand-père.

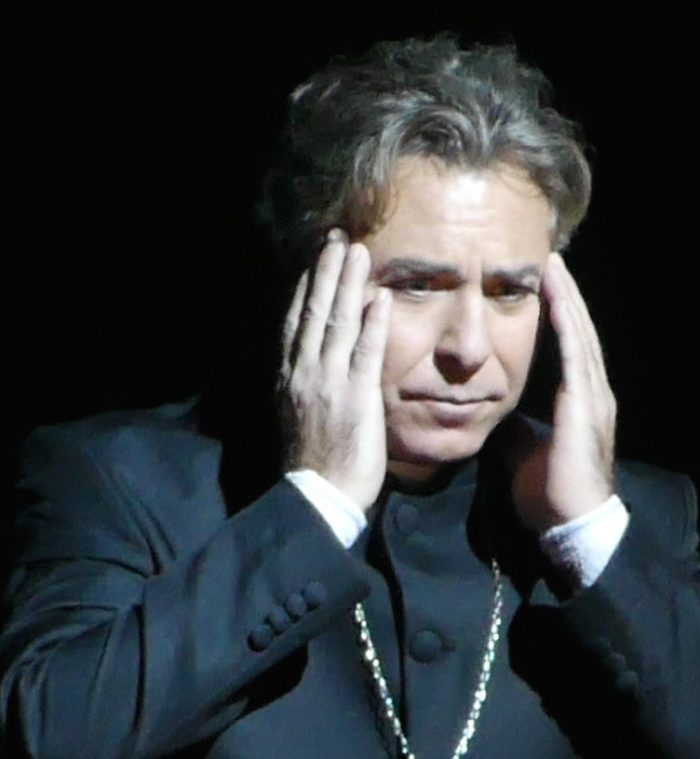

- Par quelle alchimie, après avoir hésité entre Roberto, Alagna et Carlo, parvient-on à se promener dans le souvenir du héros au milieu d’images qui se télescopent entre rêve et réalité?

Dans sa tête à lui, la mariée est-elle la fiancée qu’il devait épouser, une imagination de son esprit ? ou celle qui, effectivement, a épousé son père dans ce qui fut pour lui la plus cruelle des réalités ?

Il est vraiment temps d’entendre Alagna !

Après le rasoir, on aurait volontiers zappé la veste qu’il enfile (ce n’est que la première fois !), le portrait qu’il insère entre les pages d’un livre – à quoi bon ? l’histoire est déconstruite, le spectateur n’y cherche plus de cohérence, il suit un autre fil, le chant d’Alagna et, dès qu’on entend : « Fontainebleau, forêt immense et solitaire », on le suit à la voix, on ne le perdra pas.

- D’autant que son sourire, tendre et amusé, piqueté d’ironie, avec lequel il allume le feu dans une cheminée à insert sur le plateau de l’Opéra est un exact reflet de celui de Carlos qui, au Châtelet, sans briquet, embrasait un fagot au milieu de la neige en expliquant à sa fiancée qu’il a appris à faire du feu à la guerre.

Sa fiancée est Aleksandra Kurzak. Ensemble, ils vont exalter leurs duos, faire tout oublier – et personne ne songera plus à contester le décalage vestimentaire entre une princesse royale en grande toilette de mariée et un infant aux manches retroussées qui pourrait donner à la scène un air d’inachevé si la beauté de leurs voix mélangées ne nous transportait au cœur d’un amour que Verdi a peint aux couleurs d’une extase.

Leur jeu et leur chant se mêlent et l’étrangeté de les voir et entendre comme deux oiseaux à leur premier printemps, alors qu’il a les poignets bandés par la tentative d’un suicide à venir, loin de la compromettre, fait grandir l’émotion.

***

La politique ayant viré de bord, les fiancés sont arrachés l’un à l’autre, jetés des ardeurs de l’exaltation amoureuse dans les horreurs de la séparation, sans avoir le temps de se désaimer.

Emmenée par sa suite, celle qui devient reine malgré elle s’éloigne de celui qui n’est plus son fiancé.

Au Châtelet, elle partait sur un vrai cheval, souveraine de l’empire espagnol, hissée au-dessus des autres.

Resté seul, accablé par cette « heure fatale » qui le dévaste, l’infant veut descendre dans le tombeau.

- La réalité historique est plus sombre encore.

Ce n’est pas une fois, mais deux, que Philippe a épousé une princesse d’abord destinée à son fils. Même si ces mariages étaient conclus pour des raisons d’État, même si don Carlos, après une chute dans un escalier où il coursait une servante, avait dû être trépané deux fois avant que les prières d’un saint moine ne parviennent à le sauver, il y a de quoi devenir sinon fou, du moins déstabilisé et poussé à la révolte contre un père qui vous prend deux fois votre fiancée.

L’acte se termine avec Carlo évanoui au pied du buste, comme si son grand-père l’avait tué, ce qui est bien l’idée de la mise en scène, puisqu’à la fin c’est Charles-Quint, fantôme sorti de son tombeau, qui, contrairement au livret et à la vraisemblance, pousse le révolver sur la tempe de son petit-fils.

… avec un retour au vrai Roberto Alagna.

ACTE II

Désespéré d’avoir perdu Élisabeth, l’infant, réfugié au couvent de San-Giusto où est enterré son aïeul, sombre dans le désespoir.

Rodrigo, son seul ami dans la jungle de la Cour, tente de détourner vers une autre passion l’amour devenu adultère de celui qui lui est plus cher que la vie. Il veut faire de Carlo un héros, le sauveur de l’Espagne : qu’il parte ! qu’il se batte et libère les Flandres dévastées par les armées de son père!

Ils proclament leur amour de frères, jurent de s’aimer jusqu’à la mort et s’exaltent dans un appel passionné à la liberté, aussi verdien que schillerien.

Le magnétisme d’une voix héroïque, jeune, solaire, qui n’a pas changé sinon pour acquérir une suavité plus émouvante et plus soyeuse, fait de ces duos des joyaux.

Dio, che nell'alma infondere amor volesti e speme, desio nel cene accendere tu dei di libertà. Giuriamo insiem di vivere e di morire insieme. Dieu, tu semas dans nos âmes un rayon des mêmes flammes, le même amour exalté, l'amour de la liberté. Dieu qui de nos cœurs sincères a fait les cœurs de deux frères accepte notre serment nous mourons en nous aimant (version du Châtelet).

- Représenté au Châtelet avec une économie de moyens extrême : murs à la chaux, ouvertures noires, Carlos et Rodrigue en noir aussi, comme les moines, le couvent suintait de cette angoisse que chante l’infant.

À l’Opéra, c’est le contraire ; l’angoisse s’étant déployée dans le décor du premier acte, par contraste, le monastère est un pimpant moucharabieh au rouge éclatant, derrière lequel on imagine de voluptueuses hétaïres plus facilement que les pieux gardiens d’un mausolée impérial. Cette contradiction nécessite une projection pour informer le public qu’on se trouve au monastère de San-Guisto. Mais on n’y sera jamais ! On est ailleurs, dans un autre lieu, abstrait, non identifié, en train de suivre une autre histoire puisque dans celle qui est représentée les images contredisent les mots.

Sans la puissance et la conviction d’ Alagna, acteur et chanteur, qui pourrait croire que don Carlo voit le fantôme de son aïeul au pied de l’éclatant moucharabieh? Mais on le croit, lui, on croit son corps pressé contre le mur, son frémissement de tout l’être, ses yeux écarquillés d’effroi, ses mains qui repoussent l’horreur et, plus que tout, sa voix : « Il cor mi trema!… Qual terror! » Si on le croit, c’est parce qu’il a évité toute gesticulation spasmodique jusque-là.

Après le flash-back d’un suicide inventé, l’inversion des ambiances des actes I et II (amour/ bonheur de Fontainebleau joués dans la salle lugubre qui servira au dernier acte ; angoisse/terreur représentées dans un décor joyeux) confirme la volonté de dénigrement du livret. - Dans le duo avec Rodrigo, la voix de Roberto Alagna flambe du même feu à l’Opéra qu’au Châtelet, son partenaire, Étienne Dupuis, y met la même conviction que Thomas Hampson, mais ils sont privés du lyrisme des gestes qui escortait les voix, de l’élan irrépressible qui les portait l’un vers l’autre donnant à leur rencontre, alors que l’un revient des Flandres et que l’autre s’est terré dans un caveau, un caractère unique.

Au Châtelet, la mise en scène enthousiaste de Luc Bondy leur faisait vivre passionnément cette rencontre, à eux, à nous.

À l’Opéra, il suffit de voir Rodrigo entrer pour savoir qu’on sera tous, eux et nous, privés des manifestations d’une amitié exceptionnelle: Rodrigo, marquis de Posa, Grand d’Espagne, ami de l’héritier du plus grand empire du monde sur lequel le soleil ne se couche jamais, habillé d’un costume de cadre commercial fait son entrée au monastère de San-Guisto où repose Charles-Quint, un attaché-case à la main !

Pour la scène suivante, on attend le jardin de l’Alhambra dans lequel Eboli chante la chanson sarrasine, la mystérieuse et prémonitoire Chanson du Voile.

Ni arbres, ni fontaines, ni fleurs. La maléfique princesse, première dame de compagnie de la reine, éprise de Carlo qu’elle croit amoureux d’elle, et qui sera l’instrument de sa mort, ne gouverne plus les jeunes filles de la Cour. Le jardin est une salle d’armes, nouvelle anticipation sur l’action car, à ce moment, rien ne laisse présager la trahison d’Eboli campée sur la scène, cigarette au bec, en collant d’escrimeuse. Au lieu de la broderie, elle enseigne les armes aux suivantes de la reine devenues duettistes, masquées, épées à la main, sans se gêner pour caresser l’une d’elles, ce qui dans l’Espagne des autodafé lui aurait valu à coup sûr le bûcher.

Si on voulait, c’était facile pourtant de lui donner l’air mauvais dès le début. Elle était borgne. Borgne, belle et séduisante. Un bandeau sur l’œil (depuis des lustres personne n’ose plus), le tour était joué, elle avait l’air d’un pirate des Caraïbes ou d’ailleurs. Le bandeau pouvant être flamboyant comme certains masques à Venise un soir de Carnaval, rien ne dit que les chanteuses auraient rechigné à porter un accessoire hors du commun.

Elisabetta entre dans la salle d’escrime, hiatus, encore un (alors à quoi bon comprendre le texte? à quoi bon l’articulation d’Alagna et de certains de ses partenaires ?) avec les paroles d’Eboli qui vient d’évoquer un « lieu sacré où la reine seule peut pénétrer ».

Royale, élégante et lointaine, ne voyant pas des vulgarités dont elle ne veut pas savoir qu’elles existent, Élisabeth cache qu’elle est déjà détruite derrière des lunettes noires.

Cependant, Rodrigue a obtenu qu’elle rencontre l’infant.

Le deuxième duo va le laisser plus dévasté que le premier. Il s’exalte jusqu’à tomber aux pieds de celle que son père a épousée, apparemment sans vie.

En deux ans, cette scène aussi a changé.

- Tomber, se relever…

Au lieu de tomber à plat ventre (comme à la fin du premier acte quand il roule aux pieds de la table et du buste – et comme cela se faisait en 2017), Alagna s’effondre à genoux et bascule sur le dos devant Élisabeth. Sauf des premiers rangs où le rebord du plateau le cache, personne n’ayant songé à surélever cet endroit, on voit son visage tout le temps qu’il chante le passage où Carlo croit entendre une voix d’amour qui vient à lui du Ciel et s’achève par « la salva rifiori, la nature refleurit ». Sans cesser de chanter, sans prendre appui sur les mains, il décolle les reins du sol, roule sur le côté, évite la malencontreuse transition à quatre pattes qui a donné tant de mal à tant de chanteurs et, chantant toujours, s’agenouille, enlace la taille d’Elisabeth et se relève dans un mouvement d’une aisance si élégante que personne ne prend conscience de l’exploit sportif qu’il accomplit.

Découvrant qu’il est aimé, Carlo veut l’amour tout entier. Le monde n’existe plus pour lui. Il existe pour elle, la reine, l’épouse de Philippe II, le père de cet infant fou d’amour qu’elle aime malgré elle, mais refuse d’aimer.

En 2017, dans ce duo où l’amour fou se heurte à la force du devoir, Elisabeth giflait Carlos. En 2019, cette gifle n’a pas fait long feu. Elle a été supprimée aussi vite et définitivement que le baise-main incongru qui, au premier acte, étriquait l’amour au lieu de le grandir.

A l’Opéra, les mots sont plus puissants que les coups. Elle accuse Carlo de dessein parricide : » a svenar corri il padre, cours égorger ton père. »

Il est alors frappé là où il faut : pas au visage, au cœur.

Lui, ces mots l’épouvantent. Il comprend dans l’effroi qu’il n’a jamais voulu mourir. C’est son père qu’il veut voir mort. Il s’enfuit en criant: » Ah! maledetto io son, je suis maudit ».

Carlo enfui, le roi trouve la reine seule – scandale, violation de l’étiquette la plus rigoureuse du monde, dans une Cour où le moindre geste est codifié, où chacun vit dans un carcan. Sans hésiter à lui faire un affront public, Philippe II chasse la suivante française qui a négligé ses fonctions et n’aurait pas dû laisser la reine seule fût-ce un instant.

Cet éclat disperse tout le monde. Philippe retient Rodrigue. Il lui demande d’espionner la reine et l’infant avant de le mettre en garde non sans perversité contre le Grand Inquisiteur – qui effectivement le tuera, avec son accord royal.

Il a volé la fiancée de son fils.

Il lui vole son ami. Du moins, il le croit.

ACTE III

L’acte de l’autodafé est celui de la mort annoncée.

Il débute par un quiproquo qui fait découvrir à Eboli l’amour de Carlo pour la reine. Ses ambitions anéanties, la jalousie et une haine furieuse se déchaînent. Elle a les moyens de faire périr Carlo. Elle lui dit qu’elle va le perdre, que le sol s’ouvrira sous ses pas. Rodrigue veut la tuer. Carlo l’en empêche, comme dans Schiller.

Rodrigue, qui ne doute pas qu’Eboli mettra ses menaces de mort à exécution et qui, déjà, projette de le sauver, demande à Carlo de lui donner ses papiers compromettants.

Un gag

- L’autodafé, qui vient ensuite, est annoncé par le chœur comme un jour d’allégresse à la gloire du roi, comme un jour de terreur par les moines. Pendant que les chœurs chantent derrière un rideau transparent sur lequel on projette des vidéos, on assiste, au premier plan, à une scène mimée. Non pas une une illustration de la folie des Habsbourg, des cruautés retorses et sanglantes de Philippe II et des fureurs populaires et religieuses d’un autodafé : un sketch d’alcoolisme en milieu petit bourgeois. Philippe boit, essaie de posséder la reine de force, met le pied sur sa traine pour la faire trébucher. Un gag, pas une maladresse. Il recommence chaque soir. L’artifice détruisant l’illusion, c’est le seul moment où ces chanteurs exceptionnels, qui sont aussi de grands acteurs, ne semblent à l’aise ni l’un ni l’autre. Mais c’est qu’on leur demande d’incarner la famille impériale d’Espagne tout en jouant une scène de feuilleton télévisé! La fausseté déteint sur tout ; c’est le seul moment où ils paraissent déguisés, où les brillants de la tiare et des décorations ont l’air d’une pacotille de bazar. Un instant plus tard, lorsqu’ils reprennent leurs rôles, les vrais, les accessoires réintègrent le monde de l’illusion, qui est le leur, et les faux brillants paraissent véritables. Il faut la qualité d’une Aleksandra Kurzak et d’un René Pape pour surmonter ces ridicules sans ridicule – pour une une fois où leurs vêtements évoquaient l’Empire ! pas celui des Habsbourg, la robe et la tiare s’inspirent de Joséphine de Beauharnais du Sacre de Napoléon peint par David.

Pendant qu’on célèbre le roi, Carlo en grand uniforme, conduit une délégation de Flamands et demande à son père de lui donner le Brabant et les Flandres pour apprendre son métier de futur empereur.

Philippe l’accuse de vouloir le tuer.

Insensato! chieder tanto ardisci!

Tu vuoi ch’io stesso porga a te

l’acciar che un dì immolerebbe il Re!

Insensé! Tu oses me le demander! Tu veux que je te donne de ma main le fer qui servira un jour à immoler le roi!

La grâce des Flamands rejetée aussi rudement que la demande de l’infant, Carlo tire l’épée pour protéger la délégation. Une épée nue devant le roi, pas besoin d’en menacer personne, c’est un crime. Rodrigo désarme le rebelle. Il était marquis de Posa, le roi le fait duc.

L’autodafé peut commencer.

ACTE IV

L’acte IV débute par une vidéo d’un film noir et blanc (lequel? si vous vous en souvenez, dites-le moi !) où Chronos dévore ses enfants, peut-être déjà utilisée dans une autre mise en scène car elle donne une impression de déjà vu .

C’est l’aube.

L’empereur est seul, désabusé. « Ella giammai m’ammò ! Elle ne m’a jamais aimé », la déploration d’amour dont les librettistes auraient pu le dispenser sert d’introduction au vrai sujet de Philippe, récurrent dans tout l’opéra : le constat des limites de son pouvoir et la vanité de la grandeur impériale.

« Ella giammai » n’a inspiré de grands élans lyriques ni au Châtelet ni à l’Opéra.

Alors que les décors des premiers actes du Châtelet semblaient tirés de livres comme on en offrait aux enfant, voilà qu’au milieu des belles images surgissait une sorte d’Auberge des Adrets où on imaginait des bandits hirsutes avec des coutelas d’égorgeurs. Les murs semblaient crasseux. Du plafond pendaient des objets, l’un d’eux l’air d’un jambon (au fait, c’était quoi ? quelqu’un a une idée?), des lumières de couleur évoquaient des flonflons, pas Verdi. Philippe II était assis sur une chaise rustique près d’une Élisabeth endormie sur un lit de camp idéal pour un Bonaparte en campagne.

À l’Opéra, le bureau impérial est une salle lugubre, sorte de hangar à plafond bas éclairé au néon, où des fauteuils club occupent deux niveaux, au moins c’est propre et rigoureux.

Au Châtelet, Élisabeth dormait près de Philippe, illustrant l’impériale déploration : »Elle ne m’aime pas ».

À l’Opéra, c’est Eboli qui est couchée en travers d’un fauteuil, incitation à comprendre de travers : « Ella giammai m’ammò ! » Peut-être pour éviter le contre-sens – est-il évité? – Philippe lui tourne le dos. Ce choix qui, une fois encore anticipe, explicite son adultère avec la princesse Elobi, mais détruit la surprise des aveux d’Eboli à la reine, qui viennent ensuite.

Le roi attend le Grand Inquisiteur pour lui poser la question de son salut : est-ce qu’il sera absout s’il fait tuer son fils ? Réponse inouïe à une demande délirante : Dieu a donné le sien pour le salut du monde. Ayant fourni au roi l’assurance qu’il demandait, l’Inquisiteur exige la tête de Rodrigo, le seul confident et ami du roi. Il s’en va, laissant Philippe vaincu.

La reine entre alors et réclame justice : on lui a volé son coffret. Elle ignore qu’Eboli l’a donné au roi comme preuve de son adultère avec Carlo dont il contient le portrait. Elle jure qu’elle est restée « pure comme le lys, immacolata qual gigli son! ». Philippe, qui la menace de la faire condamner pour parjure et adultère, la jette par terre (il l’a déjà fait avant l’autodafé) et tente de l’étrangler.

Mais on n’est pas dans Otello !

Philippe II n’est pas un condottiere qui a conquis sa position à la pointe de l’épée! Il est l’Empereur. Affligé de tares épouvantables, il ne se conduit ni en soudard parvenu ni en bourgeois. Il ne peut pas ! Il a été moulé autrement, c’est un autre poison qui lui bouillonne dans les veines. Dressé depuis le berceau à dissimuler à l’univers entier ce qu’il éprouve, contraint d’agir masqué, en secret, retors, biaisant sans cesse, n’écrivant pas une ligne sans la crypter, il ne reste plus rien en lui de spontané. Élisabeth est l’impératrice avant d’être sa femme, elle a pour lui un caractère sacré, s’il la jette par terre, il se jette lui-même, se détruit lui-même. D’ailleurs, pourquoi ferait-il un mouvement ? Il possède un appareil d’État tentaculaire capable de faire disparaître qui il veut, femme, fils, n’importe qui, sans se salir les mains – ni le pied sur une traine.

Eboli avoue à la reine qu’elle a volé le coffret, inventé l’adultère et qu’elle est la maîtresse du roi.

Élisabeth n’espère plus que dans le Ciel :

Più speme omai, ah! che in ciel non ho! Speme ho sol nel ciel!

Eboli restée seule maudit sa beauté, »O don fatal, o don crudel » et découvre qu’à travers le voile de haine, elle aimait la reine qu’elle a trahie.

Avant de s’enfermer dans un couvent, il lui reste un jour pour sauver Carlo – qu’elle a perdu.

Après l’autodafé, il a été jeté en prison.

Côté jardin, il y a un poulailler sur la scène.

C’est la prison où Rodrigue vient lui dire adieu. Il s’est sacrifié pour lui, laissant trouver sur lui les documents qui compromettaient l’infant. Assassiné par un coup de feu anonyme, il meurt après lui avoir dit qu’Elisabetta l’attend le lendemain à San-Giusto : ‘Io morrò ma lieto in core, je meurs le cœur joyeux. »

Le Châtelet donnait la scène attendue : Rodrigue mourait dans les bras de Carlos qui se relevait éclaboussé du sang de son ami.

À l’Opéra, Carlo reste encagé derrière un grillage de jardinerie qui empêche les deux amis de se rejoindre et oblige Rodrigue à mourir loin de Carlo. Visuellement, cela équivaut à supprimer la scène. Au couvent, le duo manquait de chaleur, mais il existait. Dans la prison, il est détruit. Reste un monologue : Rodrigue meurt tout seul en rampant sur le ventre.

À quoi sert d’avoir Alagna, si c’est pour l’empêcher de jouer cette scène d’adieux où il chante peu, dont l’émotion repose sur l’intensité de son jeu, et de priver les spectateurs de voir son visage et ses gestes quand son ami meurt dans ses bras ?

* Les croisillons sur le visage, on les a déjà beaucoup vus (Acte III « a Mezzanotte »), quand la lumière leur tombe dessus, à lui et ses partenaires, en traversant le moucharabieh et qu’ils ont l’air couverts de tatouages remuants.

Le peuple, soulevé par Eboli, réclame l’infant.

L’Inquisiteur retourne la situation. La foule se prosterne devant le roi.

Et le roi s’agenouille devant l’Inquisiteur.

ACTE V

Seule dans l’obscurité crépusculaire de ce couvent funèbre, près du mausolée de Charles-Quint, Élisabeth, si radieuse à son premier duo, déchirée au deuxième, maintenant brisée et au bord de la mort, fait ses adieux à l’amour, à la beauté du monde, à la vie dans un bouleversant : « Tu che la vanita » où sa voix se brise et renait dans un inlassable flux et reflux d’une émouvante intensité.

Comme Carlo à la fin de l’acte I, elle n’aspire plus qu’à la paix du tombeau, mais elle veut que l’infant vive et lui insuffle cet élan héroïque que Rodrigue déjà, dans ce même cloître, tentait de susciter en lui. Elle y parvient. Elle le persuade.

Ils renoncent l’un à l’autre et se disent adieu dans ce monde. Lorsqu’ils disent qu’ils se reverront là-haut, elle sait qu’elle va s’en aller tout de suite, mais espère que Carlo succèdera à son père dans un long règne heureux. Ils sont entièrement sincères en se disant adieu dans ce monde pour toujours.

Philippe fait irruption avec le Grand Inquisiteur.

Mauvais, il reprend les mots qu’ils viennent de prononcer : « per sempre ». Pour toujours devient une sentence de mort pour tous les deux : « Io voglio un doppio sacrifizio, j’exige un double sacrifice ». Les inquisiteurs s’emparent de la reine. Si le désespoir ne la tue pas avant, elle mourra dans leurs cachots probablement assassinée par Philippe comme il a sans doute empoisonné son fils.

À l’Opéra, elle s’empoisonne (mais pas chez Verdi, l’héroïne verdienne s’empoisonne dans Nabucco et Le Trouvère, c’est tout) et il se tire une balle. Il s’est déjà ouvert les veines ! Deux suicides pour un infant, joli titre. Sauf que le livret n’a prévu aucun suicide pour lui. Il vient d’accepter un destin royal et ne se laisse pas arrêter, il se bat seul contre les sbires de son père.

Le livret écrit :

» En se défendant, Carlos recule vers la tombe de Charles-Quint. Les grilles du cloître s’ouvrent. Le moine du premier acte apparaît, mais vêtu de la pourpre et de la couronne royales. C’est Charles-Quint. »

Tous ont peur, sauf Carlo.

Le livret conclut : « L’apparition entraîne Carlo éperdu dans le cloître avec lui. »

Ce n’est pas faute d’en chercher, mais aucune fin ne saurait être plus troublante et plus forte.

Avec Roberto Alagna en Carlos ou Carlo, c’est celle du Châtelet, du Met, de Vienne.

LES INTERPRÈTES

Verdi a été servi par la direction de Fabio Luisi qui, loin de chercher des effets tonitruants, ce qui avait été reproché à Antonio Pappano, tient compte des palpitations intimes de la musique et des voix de chanteurs exceptionnels.

Anita Rachvelishvili est une princesse Eboli aux couleurs volcaniques. D’abord un monolithe, elle devient de plus en plus humaine au fil des actes, jusqu’à révéler qu’elle a un cœur.

Etienne Dupuis, Rodrigue d’une grande souplesse vocale, est élégant et convainquant, y compris dans le duo, pour lui certainement redoutable, avec le grand fauve dont la voix impose son règne au monde de l’Opéra.

René Pape, qui a été à Orange le superbe Méphisto d’un Faust (Alagna) radieux, même caricaturé en petit-bourgeois, parvient à faire entendre un monarque avec Rodrigo et dans l’affrontement avec le Grand Inquisiteur (Vitali Kowaljow) où il donne l’impression de n’être vaincu que parce qu’il y consent. Au Châtelet, le Grand Inquisiteur, courbé presque jusqu’à ramper, l’air d’une bête, appuyé sur des canes chancelantes, se traînait ; à l’Opéra, il porte des lunettes noires et certains trouvent qu’il ressemble à un gangster, peut-être, mais moins effrayant que le buste.

Pour sa troisième prise de rôle en quelques mois, après Desdémone à l’Opéra de Paris et Madama Butterfly, en plein air devant cinq mille spectateurs à Varsovie, Aleksandra Kurzak, dans Élisabeth de Valois, se révèle une fois de plus aussi grande comédienne que chanteuse au sommet de son art.

Elle montre une souveraine écartelée entre la passion romantique d’un inoubliable premier amour et la fidélité aux serments qu’elle a prêtés à Philippe II en l’épousant. Radieuse fiancée, reine solitaire vivant loin de son pays, elle meurt de son refus d’être infidèle et de l’impossibilité de ne plus aimer. Son monologue de la fin, alors qu’elle attend Carlo près du tombeau, est déchirant et le duo qui la réunit à Carlo/Alagna fait couler les larmes.

CARLOS ET CARLO

Sans parler des Carlos/Carlo qu’il a interprétés ailleurs, il semble difficile de faire jouer à Roberto Alagna deux mises en scène aussi différentes que celle du Théâtre du Châtelet, classique et romantique, et celle de l’Opéra de Paris, moderne et décalée.

Comme d’habitude, il a relevé les défis en vainqueur.

Au Châtelet, il a dû affronter les menaces de ceux qui le trouvaient trop jeune et lui annonçaient qu’il se casserait la voix dans un rôle trop lourd. Il a montré que le rôle était exactement taillé à sa mesure. Ceux qui l’ont vu à l’époque n’ont pas oublié pas son éblouissant don Carlos.

- En rentrant, un soir dans le métro, c’est arrivé qu’une inconnue, le programme à la main, me parle du Châtelet. Depuis, je me demande combien de spectateurs d’alors sont revenus l’entendre à l’Opéra avec ce souvenir.

À l’Opéra de Paris, le défi est d’une autre nature. En l’absence de fil directeur, le public assiste à une juxtapositions d’images fortes sans relation entre elles et sans rapport avec l’opéra de Verdi et où, plus énergiquement que les autres, le personnage de don Carlo a été dénaturé. Mais c’est Alagna qui l’incarne aussi, dès les premières images qui présentent, au lieu d’un infant d’Espagne, un quidam qui se rase, on comprend qu’il ne faut pas essayer de comprendre, mais accueillir tout ce qu’il va nous donner d’un personnage dont il est lui aussi, très probablement, dépossédé. Dans cet opéra où il a plus de duos que de grands airs pour ténor, avec Aleksandra Kurzak, il porte son chant à ces sommets de tension heureuse ou désespérée pour lesquels Verdi a composé des pages superbes. Ensemble, ils rendent son intelligence à la partie de l’histoire qui les concerne, en donnant à leurs personnage leur propre authenticité.

ANNEXES

HISTOIRE ET LITTÉRATURE

En se retirant, le roi dit au duc de Féria qu’il lui confiait la garde du prisonnier, dont il aurait à répondre sur sa tête.

« Vous feriez mieux de me tuer tout de suite! criait don Carlos. Si vous ne me tuez pas, je me tuerai moi-même. – Vous n’en ferez rien, dit le roi; ce serait l’action d’un fou.- Je ne suis pas fou; mais vous me traitez si mal que vous me réduisez au désespoir! »

Ces lignes de Prosper Mérimée (Philippe II et Don Carlos, la Revue des deux Mondes, 1859) pourraient servir d’exergue au destin d’un personnage qui n’a pas attendu le XIXe siècle pour échapper à l’Histoire, la grande, et s’évader de la sienne, tortueuse et tragique.

En 1672, Saint-Réal, cadet d’une famille de Chambéry, abbé malgré lui, passionné d’histoire et de lettres, bagarreur qui fait le coup de poing dans les tripots parisiens, publie « Dom Carlos, nouvelle historique », texte contemporain de La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette. C’est lui qui a créé le personnage que la littérature et l’Opéra nous ont rendus familier. L’idée d’un infant amoureux, qui veut se faire aimer d’une fiancée inconnue qui l’aime aussi sans l’avoir jamais vu, c’est la sienne. Schiller commence différemment son drame interminable de 5.300 vers iambiques (5 pieds). Pourtant, l’unique source qu’avoue le livret est le Don Karlos, Infant von Spanien, de Schiller.

Il faudrait un volume pour débrouiller l’écheveau des différents textes : la nouvelle, le drame et les livrets.

PLUSIEURS VERSIONS D’UN OPÉRA

Don Carlos a été commandé à Verdi par l’Opéra de Paris pour l’Exposition Universelle de 1867, sur un livret de Camille du Locle et Joseph Méry. Le jour de la création, le 11 mars 1967, on joue une version différente de celle qui a été répétée.

La traduction en italien est d’Achille de Lauzières et Angelo Zanardini.

Des parties recomposées par Verdi, ont été écrites par le librettiste d’Aïda : Antonio Ghislanzoni.

Il y a plusieurs versions italiennes : celle de Milan, en 1884, supprime l’acte de Fontainebleau. La version de Modène, en 1886, le rétablit. Celle de Warilowski est la traduction de Naples de 1872 (cinq actes).

En 1964, l’Opéra de Paris, avait donné une version en italien (Franco Corelli, don Carlo ; Suzanne Sarroca, Elisabetta ; Rita Gorr, Eboli) et en 1986, sans aucun succès, une version en français, qui incorporait le ballet de la Perle.

C’est en 1996 que Roberto Alagna fait triompher Don Carlos au Châtelet dans la version d’Antonio Pappano, version repensée à partir des livrets parisiens, qui comporte des ajouts pris dans les versions italiennes, et des coupures. Il a chanté le 29 février et les 1°, 4, 7, 10, 13 et 16 mars. Il y a eu une retransmission (Arte) et il existe un DVD. (DVD ARTS avec Roberto Alagna, José Van Dam, Thomas Hampson, Karita Mattila et Waltraud Meier).

Depuis ce spectacle, rendu mythique par un ténor de trente-deux ans, Paris n’avait plus entendu le Don Carlos de Roberto Alagna.

C’est en italien, dans la version Modène, que, vingt-trois ans après Le Châtelet, Roberto Alagna reprend le rôle à l’Opéra de Paris, les 25, 28, 31 novembre et les 4, 7 et 11 novembre 2019.

© Jacqueline Dauxois

Comme dans l’analyse des opéras où s’est illustré le ténor Alagna ces deux commentaires et explications des mises en scène du Chatelet et de l’opéra nous époustouflent . Comment Jacqueline a t’elle fait pour analyser et se remémorer toutes les nuances et incongruités de ces 2 Don Carlo …