Partie 1

À LA CROISÉE DES ARTS

Assise 17/18 décembre 2021, enregistrement du concert de Noël, par la RAI

Lire la suite

Partie 1

À LA CROISÉE DES ARTS

Assise 17/18 décembre 2021, enregistrement du concert de Noël, par la RAI

Lire la suiteAprès le programme du 10 décembre 2021 dont on a donné le compte rendu, voici ce que fut le concert, superbe surprise en trois parties et non deux.

I

LE CONCERT

PREMIÈRE PARTIE

Dépassant toutes les promesse de son programme, Roberto Alagna a donné hier soir un feu d‘artifice vocal à une salle électrisée par la manière dont il a exalté son programme déjà très ambitieux. Tout a commencé avec l’habituelle beauté de sa voix, jamais le Prologue de « Pagliacci » n’a paru si court et on attendait la suite, toute la suite, « Cyrano » où je revoyais, au Met, son nez postiche posé sur sa table et lui dans les vapeurs de la machine qui humidifie l’air, « Iphigénie » et « Polyeucte » qui vous prenaient au cœur et personne n’attendait plus rien alors, la plénitude était là, il n’y avait place que pour un chant qui vous inondait tout l’être, on se croyait au sommet. C’était la première marche d’un concert fabuleux, déjà l’entracte était là, moment d’étrange flottaison où il faudrait (c’est le vieux rêve irréaliste de Lamartine) que le temps s’arrête pour que le concert ne finisse pas.

Lire la suite

À la fin d’Antigone, en réponse aux échanges contradictoires des protagonistes sur la justice et le gouvernement, les devoirs que les lois divines et humaines imposent aux hommes alors que se découvre progressivement l’hypocrite qui masque mal la cruauté et la lâcheté des uns et des autres, ce sont les dieux qui abattent les cartes avec lesquelles les hommes ont joué. Alors, c’est terrifiant. La mort frappe partout. Aucune puissance au monde ne peut plus en détourner le cours. Regrets et repentir sont comptés pour rien.

Pourtant, le devin Tirésias a convaincu Créon de délivrer Antigone du tombeau où il l’a enfermée vivante et le tyran s’est précipité lui-même pour la sauver. Inutile revirement. Il arrive trop tard et découvre un spectacle qui le saisit d’effroi.

Le concert du 10 décembre 2021 salle Gaveau : « DU THÉÂTRE A L’OPERA »

L’ALPHA ET L’OMEGA

Chapitre 1 : l’alpha

« L’ANGE D’HOMME »

Le 10 décembre 2021, c’est dans huit jours.

Je veux et je supplie d’être à Gaveau.

Peut-être je pourrai.

Je le désire tellement au moment où, sur ordre chirurgical, j’annule le concert des duos de Liège du dimanche 5, dans deux jours. Pour Gaveau, pas besoin de deux trains et d’un hôtel : Gaveau, est en bas de chez moi.

Je désire tant y aller parce qu’une fois encore celui qu’un journaliste a appelé « ce diable d’homme », ce qui ne me plaît pas beaucoup d’ailleurs parlant de lui, mais c’est une réalité linguistique que l’expression « cet ange d’homme » a le grand tort de ne pas exister, ce qui me contrarie, à Gaveau donc, Roberto Alagna, cet « ange d’homme », va chanter « si Puo ? » de « Pagliacci » pour la première fois.« Si puo ? » mais c’est un air de Tonio, pas de Canio ! C’est bien pourquoi je ne veux pas le manquer !

RENCONTRE AVEC l’ANGE DE HAMBOURG

Le nom de la rue, je ne le connais pas, je circule au hasard, je me perds tout le temps, je ne vois ni les boutiques ni les gens, je suis avec les personnages de mes rêves, en ce moment, d’un côté le héros de deux de mes livres qui chante dans deux jours ici un concert au programme prodigieux et ceux de mes nouvelles, à paraître l’année prochaine, et mon éditeur gentiment tempête parce que j’ai demandé encore un peu de temps, juste quelques jours à Hambourg pour finir de finir et après, c’est promis, je lui rends le manuscrit définitif de définitif, je ne fais plus la moindre correction et c’est bon. Ça veut dire que les prochaines corrections patienteront jusqu’aux épreuves, mais là, il ne faut pas trop récrire, sinon ça bisque à la fabrication. Le nom de cette rue, rien de plus facile à trouver, mais je n’y tiens pas du tout. Il ne me sert à rien de le savoir. Ni à moi ni à personne. Entre ces personnages qui m’habitent, réels et imaginaires sur lesquels je n’arrête pas de faire des arrêts sur image, les gens dans la rue, je n’ai pas le temps de les voir, ce sont des ombres, ce n’est pour rien qu’on les appelle des passants Ils glissent, les autres sont en moi à ne plus savoir si ce sont eux qui me vampirisent ou si c’est moi qui les dévore. L’heure, je ne sais quelle heure il était, s’il faisait jour encore ou si les arcades étaient déjà éclairées. Il tombait un petit crachin Hambourgeois, j’avais froid, les cheveux mouillés, le parapluie étant resté à l’abri dans la chambre d’hôtel.

J’allais vite, sans rien voir, j’essayais de me passer Un’aura amorosa dans la tête parce que, pour la première fois, il va chanter Mozart en public (pourquoi ? il l’explique dans son livre : Je ne suis pas le fruit du hasard, mais c’était machinal, ce n’est pas un air pour marcher avec, mais comme j’étais un peu ailleurs ça n’avait pas trop d’importance, et alors, là, à peine entrée sous les colonnes, j’ai senti devant moi, sur ma gauche, quelque chose qui m’attirait. Une attraction douce et suave vers laquelle je ne m’empêchais pas de glisser. Rien de conscient. J’étais sur ma lancée, j’ai continué, sans tourner la tête, mais mon pas s’est réglé sur ce pas non identifié pour rester à peine un peu en arrière, dans ce bien être. Sa voix m’a fait revenir sur terre. Il téléphonait. Nous nous sommes vus à ce moment. Je lui ai dit que c’était à la voix que je l’avais reconnu, d’une certaine manière ce n’est pas faux, mais pas vraiment vrai non plus. Le vraiment vrai est difficile à raconter. De toute manière, c’était si joyeux, si gai, nous n’arrivions pas y croire, ni lui ni moi que nous venions de nous rencontrer pas du tout par hasard, mais par la main de l’ange… Le plus étrange est que, dans une de ces nouvelles que je dois remettre dans deux jours à mon éditeur, Crucifix ou la plume de l’ange avec laquelle se termine le recueil, il y a quelque chose qui ressemble un peu à cette rencontre, sous ces arcades…

UN ÉCLATANT SOLEIL, ROBERTO ALAGNA

Le concert de Hambourg, le 12 novembre 2021

Au cours de ce circuit fabuleux dans lequel Roberto Alagna nous entraîne, de Pergolese et Handel à Wagner et nos jours, il a donné splendeur sur merveille, des pianissimi renversants et sa voix qui semblait un inépuisable ruisseau d’or, de douceur et de suavité tenait les notes jusqu’au vertige et tout son corps n’était plus que cette note, il était comme elle, fragile et puissant, elle était comme lui, transportée par une flamme ardente de passion, à vous chavirer le cœur parce que, venant de lui, elle pénétrait au plus profond de vous et, à travers ses paupières closes, qui le rendaient si recueilli, filtrait une musique transportée au sommet de l’émotion.

Parfois, ses yeux, il les ouvrait sur deux galaxies de lumière et les notes douces s’enflaient sous la puissance ineffable de ce timbre souverain aux couleurs célestes qui chantait l’amour, du deuil au resplendissement, de la marche funèbre à ce qui est presque un badinage – et cet arc-en-ciel d’amour et de mort, de frayeur et de résurrection, d’espoir et de volonté de pardon, d’amour pour un arbre même, tout cela dans quatre langues portée chacune à son plus haut niveau de perfection, comme si ce n’était qu’une seule langue, italien, français, russe et allemand avec une articulation qui éclaire chaque syllabe et là, tout seul, sur cette moquette bleue faite pour manger les sons (mais qui peut manger son chant, à lui qui est musique ?) tout cela joué aussi et faisant apparaitre le mari éploré, l’amant qui va être tué en duel, celui qui meurt assassiné devant celle qui découvre enfin combien, depuis toujours, elle fut aimée, le père qu’on va guillotiner, le frère qui veut pardonner, cette puissance, qui se révélait en douceur, éclate dans le resplendissement, se répercute sur ses traits et dans une gestuelle sans reproche parce qu’elle est sienne, sans pathos ni inutiles gesticulations.

Il est le chant incarné et si son art culmine dans les concerts c’est parce qu’il y est seul, sans entrave, libre entièrement, libre dans ce qu’il aime et ce que nous aimons, et rien ne retranche quoi que ce soit à la splendeur de cette voix ni orchestre ni décors ni costumes ni partenaires, seul un piano intelligent et délicat sert cette voix, qui n’a besoin de rien et qui s’accorde à ces chapelets de notes.

À chaque concert d’Alagna, on attend le chef-d’œuvre, le miracle est qu’il le donne chaque fois parce qu’il se donne à la musique jusqu’au bout de lui, de son corps investi tout entier, brûlant dans cette flamme ardente d’une âme à fleur de cœur. Avec sa voix, il crée le chef d’œuvre et c’est avec elle qu’il a donné son unité à un concert aussi riche en diversités.

Comme son chant, sa beauté de ténor change au cours du concert. À une maturité rayonnante se juxtapose une flottaison de jeunesse et un sourire qui accoste aux rives de l’enfance, tour à tour lisse et doux, tendre et joueur, badineur presque, l’instant d’après, tragique et bouleversant, désespéré et pathétique, il est tout ce qu’il veut – et ce que nous voulons – revêtu par son chant de beauté différentes si bien que lorsqu’il achève son dernier bis avec O sole mio, lui qui n’est que grandeur et poésie, devient à l’évidence le soleil, un éclatant soleil.

©Jacqueline Dauxois

Rigoletto, c’est l’histoire d’une malédiction inspirée par le texte à scandale de Victor Hugo, Le roi s’amuse« , transposé par le librettiste de Verdi, Francesco Maria Piave, de la Cour de François 1er à celle du duc de Mantoue.

Ci-dessus Patrick Besson, dans son appartement parisien, le 28 septembre 2021.

Rien d’étonnant à ce que l’auteur de « la Science du Baiser » (Grasset) ait été tenté, chez Privat (en 2021), par un « Petit éloge amoureux ». Le titre a tout pour séduire, pour le séduire, « éloge » avec son « petit » côté, scolaire, précieux, serait un peu rétro, guindé peut-être même, s’il n’était aussitôt emporté par « amoureux », l’effet de surprise les fait claquer ensemble « éloge amoureux » comme un drapeau. Reste « petit » qui intrigue comme un tiroir secret découvert dans un grenier comme il n’en existe plus, avec malles d’osier aux ferrures brisées et secrétaires boiteux aux tiroirs secrets dont on espère des découvertes. Et c’est bien une surprise que révèle la fin du titre « de la librairie »; donc, un « Petit éloge amoureux de la librairie ». C’est plus qu’une surprise.

Quel auteur, même couvert d’honneurs et Renaudot, pourrait-il être amoureux de la librairie ? Et d’abord, qu’est-ce que c’est, une librairie ? Patience ! En fouillant dans les pages à secrets on trouve la définition au milieu du texte : « Librairie : lieu de passage des livres. » Larousse, Robert, Littré n’ont pas trouvé mieux. Alors, quel écrivain, célèbre ou obscur, pourrait aimer un endroit pareil ? L’écrivain ne veut pas passer, mais rester, il est donc fait pour les bibliothèques, même un best-seller (voyez ce qu’en dit l’auteur qui sait de quoi il parle) qui d’ailleurs commence son livre par elles, hantées par son père, et y revient presque à la fin dans un éloge qui les concerne avec les librairies d’occasion et des déballages de vieux livres.

Il a de la chance, ce bouquin, son auteur c’est Patrick Besson et c’est bien lui qu’on trouve au cœur de ce texte, caché et découvert, masqué et démasqué (par lui-même), de sa petite enfance à sa maturité, entrant et sortant des librairies de Paris et d’ailleurs, il nous emmène dans sa vie d’écrivain, et fait défiler sous nos yeux trente ans de littérature française et étrangère, bien sûr ce sont ses choix, comme celui de ses éditeurs, de ses femmes, des lieux qu’il a aimés, où il a vécu, avec pour ancre, les librairies, car il tient son sujet avec son habituelle maestria et on le lit son « éloge » doux amer comme un de ses romans, époustouflé par sa mémoire prodigieuse des noms, des lieux, des dates, de cet amoureux fou de la littérature. Il y a sa famille dans ce livre, parents, femmes et enfants, il y a les gens qui auraient dû le connaître et le traitaient comme un immigré ( « Mon producteur à France-Inter Patrice Galbeau m’appelait le Moldo-Valaque, ignorant où se trouvaient la Moldavie et la Valachie ») il y a le non dit de ce que fut cette souffrance pour lui et d’autres aussi dont il parle à cœur ouvert, il y a des écrivains, des éditeurs, la ronde du monde littéraire reflet du monde tout court. Si vous êtes écrivain, vous partagerez la nostalgie de cette promenade littéraire comme on feuillette un album de photos, si vous ne l’êtes pas, vous croirez l’être et vivrez une expérience unique avec lui, une découverte où tout le long où vous épinglerez ces petites phrases réjouissantes si vraies qui sont sa marque de fabrique de Besson et le révèlent. « La littérature : le pays où on ne grandit jamais. Ne continuons-nous pas de faire, jusqu’à la mort, nos devoirs ? » I

ci, Besson donne une idée, plus que de la littérature, de ce que peut-être le somptueux bonheur d’écrire, et donc, comme s’il avait un regret qu’il promène le long des pages, il s’aperçoit au fil des mots qu’il nous fait déguster, qu’il existe un envers à ce paradis et la phrase cette fois est une guillotine : « La littérature, cet abattoir géant ». Cette fois le mot n’évoque plus le bonheur d’écrire, mais le monde littéraire dans lequel vit l’écrivain, ce monde impitoyable sans lequel il n’existe pas, sauf dans son propre rêve et ce n’est pas un hasard alors s’il parle de l’écrivain qui a refusé le jeu de la littérature mais que la littérature a été forcée d’accepter : Nabokov qui n’a jamais dédicacé un livre et qui a détruit la plupart de ses manuscrits. « Le jour où ils fondront sur moi comme des rapaces, quelle mine leur ferai-je ? Perdrai-je enfin devant eux mon arrogant et gourmand mépris de tout ? »« Ces journées enchantées que j’avais fabriquées en écrivant des fictions, ma fiction à moi étant encore plus étrange »« Cette réalité avec laquelle j’aurai rusé ma vie entière pour éviter qu’elle ne me rattrape comme un gnou russe avec un lion pour lui échapper. Plutôt une lionne, le lion se contentant de manger et de dormir. » « Je me dis parfois que j’aurais dû faire autre chose de ma vie, puis je me rends compte que c’était impossible. »« La mort, c’est quand on ne peut plus sortir nulle part ».A travers cette promenade dans les librairies de Paris et d’ailleurs, ce « petit éloge » montre trente ans de cette vie littéraire qui fut la sienne, la nôtre.

Pendant 127 pages, Besson, avec son brio, son allure, sa plume en se servant de tout comme on l’a vu, de ce qu’il est, lui, de sa famille, ses amis, des autres écrivains, vifs ou morts, des éditeurs, de ses voyages, ses visites de librairies, des lecteurs/trices, avec une élégante nostalgie soutient le projet de son « petit éloge de la librairie », mais « amoureux », s’il l’est certes jusque dans ses tristesses, c’est loin de la librairie. Il en fait la démonstration lui-même. Le livre, en effet, s’achève p.127, alors commence une nouvelle en forme de pirouette : « Edith Blancpain, libraire », chef d’œuvre d’ambiguïté littéraire, le Besson écrivain fabriquant un personnage qui est lui, lui décalé, lui à côté de lui, lui malgré tout. Il s’y amuse, il ironise, joue avec les mots, les noms, les prénoms, se dédouble pour finalement finir avec une nostalgie aussi poignante, à peine moins désenchanté, que la fin du « Petit éloge », brillantissime démonstration par la nouvelle qu’on n’écrit jamais que ce que l’on EST. Mais ce n’est pas ce qui fait de cette nouvelle une pirouette. C’est ici qu’il dément le titre, comme on pouvait s’en douter avant d’ouvrir le livre. C’est ici qu’il met en scène deux personnages qui s’affrontent : la libraire et l’écrivain dans un implacable duel aux armes démouchetées. Devinez lequel des deux pourfend l’autre et le tue (au sens figuré, au sens bessonien). Un livre pour ceux qui aiment les écrivains plus que les librairies et ont envie d’avoir Patrick Besson, grand écrivain et dévoreur de livres, pour compagnon de voyage en littérature.

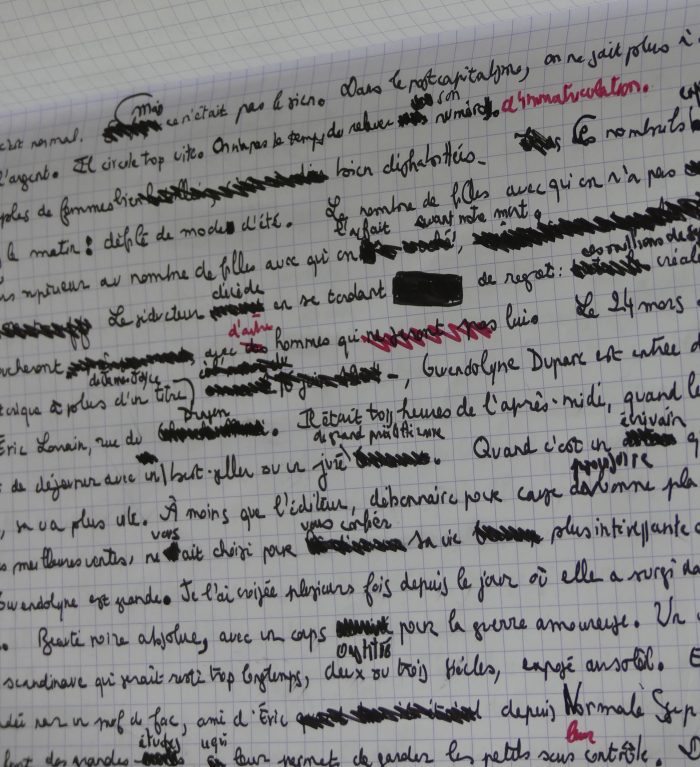

Ci-dessous une page du roman que Patrick Besson est en train d’écrire.

©Jacqueline Dauxois

Avec Aleksandra Kurzak dans le rôle titre et Roberto Alagna, en Pinkerton, le Staatsoper Unter den Linden a donné Madama Butterfly le 29 août, le 1ER et le 4 septembre 2021. Quinze jours plus tôt, à Vérone, Alagna chantait Cav/Pag avec 40°, à Berlin la température est descendue à 14 et les vendeuses des grands magasins expliquaient qu’il n’y avait pas encore de vêtements chauds à acheter parce que, pour eux, ce n’était pas froid. Ils portaient tout de même des doudounes dans la rue ou alors c’étaient les touristes.

On n’entrait pas au Staatsoper sans montrer passeport et QRcode, la jauge laissait vide un fauteuil sur deux, mais ceux qui avaient pu se procurer une place, à la fin du premier acte, étaient debout pour acclamer, encore plus fort le dernier soir, parce qu’on savait (même si à la sortie, on vous distribuait une pièce d’or en chocolat et si on tombait dans la fête des couleurs et la foule joyeuse), quelle tristesse, le lendemain, s’abattrait, quand il faudrait rentrer, chacun dans son avion ou son auto…

On a reproché à Puccini de n’être pas allé au Japon. Pierre Loti y était allé, ce n’est d’ailleurs pas en lisant son roman, mais la transposition au théâtre, en Angleterre, par un Anglais, qu’il a eu le coup de foudre pour une histoire encore plus passionnante que celle de Turandot, inspirée par une réalité vécue. Qui mieux que Puccini, avec sa vie sentimentale compliquée, pouvait comprendre… l’incompréhension de Pinkerton devant Butterfly, son déchirement entre deux civilisations, sa capacité d’arrangement entre deux femmes ?

En lisant Loti, on touche son bonheur d’écrire, de jeter un morceau de sa vie sur du papier. En écoutant Puccini, on sent tout ce qu’il a mis de passion dans ses recherches, ses visites au British Museum pour se familiariser avec les instruments de musique de la Chine, tout ce qu’il a infusé de sa vie, comme Loti, dans les personnages dont ce prédateur de génie s’empare, qu’il pétrit de sa pâte et récrée avant de les lancer sur scène.

Le 4 septembre 2021, pour servir l’impétueuse intimité de « Madama Butterfly », Puccini avait Aleksandra Kurzak et Roberto Alagna, deux vaisseaux de haut bord toutes voiles dehors par grand largue pour tendre à craquer les voiles du bateau opéra.

ALEKSANDRA KURZAK ET ROBERTO ALAGNA DANS « MADAMA BUTTERFLY », L’IMPOSSIBLE RENCONTRE DE DEUX CIVILISATION

Il arrive qu’en deux images tout soit dit. Pourquoi en publier davantage alors ?

Hier, deux images de l’acte 1, ont révélé tout « Madama Butterfly », elle et lui et tous les deux ensemble nous ont fait entrer dans l’essence même de la tragédie alors qu’on n’en était qu’à la présentation des « fiancés », pas encore au duo, déjà, toutes les équivoques étaient inscrites sur leurs visages. Lui, Pinkerton, les yeux fermés sur une civilisation – et une femme – qu’il ne peut pas comprendre, il est trop jeune et il vient de trop loin. Elle, Butterfly, au contraire, les yeux grands ouverts sur cet autre monde qu’elle veut découvrir, dans lequel elle voit son salut, mais qui l’inquiète malgré elle ; mais si elle refuse le doute, c’est qu’elle n’a pas le choix, contrairement à lui, et elle va suive sa voie jusqu’à la mort. Chaque image de leur première rencontre éclaire l’équivoque qui éclate dans le duo et le « vieni, vieni » sublime d’attente, de désir, d’impatience retenue d’Alagna.

Même si on ne connaît pas l’histoire, l’entrée de Butterfly est si déchirante qu’on sait déjà qu’elle ne peut que mal finir – aussi mal que devrait finir « Turandot », si Puccini avait pu l’achever.

On peut zapper l’image où Pinkerton déplie le drapeau américain si on se souvient du déploiement extraordinaire du drapeau français dans « Adrienne Lecouvreur », à Monte-Carlo, où, d’un élan, Alagna s’enveloppait dans les trois couleurs. Pas de déploiement ici, un dépliement, comme d’une nappe ou d’un drap. Le seul lyrisme de l’image ne se trouve pas dans la gestuelle, mais dans le visage du chanteur.

ALEKSANDRA KURZAK OU LE PAYSAGE D’UNE ÂME

Le deuxième acte, parfois long pour le spectateur qui attend le retour du ténor, passe vite avec Alelsandra Kurzak. Depuis son entrée du premier acte, avant de la voir (si on avait une place côté cour, elle était d’abord cachée par l’angle d’une cloison, ensuite ses ses suivantes lui passaient devant), alors qu’on entendait s’élever un chant d’une douceur ineffable, à la joie traversée, sinon d’inquiétude, du moins d’un de ces frémissements qui la conduiront à la mort, on attendait tout d’elle. Elle n’a rien laissé échapper de son personnage et révèle une femme dans la profondeur d’un amour indestructible, qui sait être gaie, joueuse, amusante, piquante, un être exquis, une mère aimante, qui n’est qu’attente, espoir et amour, dont la foi culmine avec « un bel di vedremo », dans lequel vibre tout l’amour du monde, où elle annonce un retour auquel personne ne croit plus – ni sa fidèle servante, qui a vu fondre l’argent laissé par l’officier américain ni le consul ni le prestigieux prétendant qu’on lui propose pour la faire échapper à la déchéance et à la misère.

L’arrivée d’un bateau américain la transporte au-delà de l’espoir dans le domaine des certitudes radieuses. Mais celui qu’elle aime, s’il a jamais existé ailleurs que dans son cœur, lui écrit qu’il va se charger, avec sa femme américaine, de l’éducation de l’enfant qu’ils vont emmener avec eux.

Brutalement arrachée, par une insoutenable cruauté, à une illusion à laquelle elle a suspendu sa vie entière, Butterfly se tue avec l’arme qui a servi à son père.

Pendant un acte, Aleksandra Kurzak explore les profondeurs du paysage d’une âme, révèle la diversité des sentiments de Butterfly, la richesse d’un amour immense qui se dédouble en tendresse maternelle et les ineffables mouvements qu’on surprend comme autant de secrets conduisant jusqu’au cœur battant d’un personnage émouvant et tragique dont, par son jeu et la subtilité de sa voix, la chanteuse rend l’universalité évidente – ainsi que le voulait Puccini.

LES MORTELLES RÉVÉLATIONS

Le troisième acte est celui de la double révélation qui conduit à la mort.

Elle découvre que son amour n’était pas partagé.

Lui, au dernier moment, a l’illumination contraire : c’est Butterfly qu’il aime. Cette inversion se lit, mot à mot, note à note sur le visage bouleversant de Roberto Alagna avec d’autant plus de force qu’elle va dans le sens où il a toujours voulu aller, poursuivant le même but que Puccini qui ajoutait le « fiorito asil » pour rendre Pinkerton plus sympathique.

La fin est spectaculaire.

Butterfly, ayant consenti au départ de son enfant, s’est poignardée près de la fosse d’orchestre, le rideau de scène s’écarte, la porte de la maison coulisse au fond livrant le passage à un Pinkerton hagard, dévoré de remords, égaré de douleur, qui s’élance, ayant repoussé sa femme américaine, vers sa femme japonaise qui meurt. Leurs mains tentent de se joindre. Il s’écroule près de Butterfly.

Comment croire qu’elle seule est morte alors qu’il vient de découvrir que l’asile fleuri enfermait un bonheur qu’il ne connaîtra plus jamais ? Il vivra, il survivra, ayant pour se consoler du paradis perdu, ce qu’avait Butterfly avant de se tuer : l’amour de leur enfant. C’est dans ce chassé-croisé dramatique qu’il se retrouvent au-delà de la mort.

Avec une force et une émotion qui se renouvellent pendant trois actes, avec l’accord idéal de leurs voix et de leur jeu, le couple emblématique Aleksandra Kurzak et Roberto Alagna ne nous parle pas, dans la « Butterfly » de Berlin, de la mort qui sépare, mais de l’amour qui réunit.

©Jacqueline Dauxois

Pour en savoir plus, voir sur mon site :

https://www.jacquelinedauxois.fr/…/aleksandra-kurzak…/(ouvre un nouvel onglet)

https://www.jacquelinedauxois.fr/…/madama-butterfly…/(ouvre un nouvel onglet)

https://www.jacquelinedauxois.fr/…/roberto-alagna…/(ouvre un nouvel onglet)

LE RETOUR À VÉRONE

Le 13 août

Hasard ou providence

Les uns diront hasard, les autres providence devant l’enchaînement de petits faits inattendus, qui, ajoutés les uns aux autres, ramène aujourd’hui Roberto Alagna à Vérone pour remplacer un ténor qui s’est décommandé. Demain soir, il sera Turridu et Canio, comme le 31 juillet, mais Aleksandra Kurzak qui s’est envolée pour Cracovie où elle chante le 15 août un concert en mémoire de saint Jean-Paul II, ne sera pas sa Santuzza et sa Nedda.

Il n’aura donc pas le 14, sa partenaire principale, Aleksandra Kurzak, d’autres interprètes aussi seront différents, remplacés au dernier moment par des remplaçants de remplaçants. En fait la veille, sauf avec le baryton Ambrogio Maestri (compar’Alfio et Tonio) il ne sait pas avec qui il va chanter quoi.

Dans ces cas-là, la critique salue son professionnalisme, qu’est-ce que cela veut dire exactement ? qu’il est dans l’exploit, pas forcément tout le temps, mais très souvent ? Oui, mais encore ? Concrètement ?

Concrètement, pour la représentation du 31 juillet, Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak n’ont pas répété à l’Arena, mais dans un petit studio de la Philharmonie qui tiendrait dix ou vingt fois sur la scène de l’Arena et dans un hangar gigantesque, tout béton, loin du centre où, au contraire du studio, rien ne délimitait l’espace. Le piano semblait minuscule, près d’un des tambours qu’on retrouve sur scène à la fin de Pagliacci, il y avait un second accessoire posé sur une chaise : un cœur rouge au bout d’un bâton, l’air abandonné tant que la répétition n’a pas commencé, un balai dont on ne savait s’il était un accessoire ou… un balai… et j’oublie, parce qu’il est de l’autre côté de la « scène » sur laquelle personne ne marche, sauf les artistes, le révolver dont Nedda menace Tonio.

Autrement dit, le soir du 31 juillet, les solistes se sont débrouillés pour être parfaits sans une répétition dans l’espace réel où ils vont se produire, cette scène de l’Arena où Roberto chante pour la première fois (il était d’habitude à Orange à ces dates), et sans une répétition avec l’orchestre. Ils ont dû se débrouiller dans un décor inconnu, un jeu de scène et tout semblait si parfait qu’on aurait pu croire qu’ils rodaient le spectacle depuis trois semaines. Mais Roberto Alagna dit que c’est un miracle chaque fois, quand tout se passe bien.

Le 14 août

Ce soir, quinze jours après, alors que la canicule est tombée sur Vérone, Roberto Alagna va donner son Cav/Pag sans aucune répétition. Il se croyait en vacances depuis quinze jours. Il est heureux de revenir, de retrouver ses personnages. Inquiet aussi, comme avant chaque représentation, sûrement cette fois un peu plus quand on sait à quel point il travaille, aime travailler, refuse de se répéter, de rester sur l’acquis du passé, même lorsqu’il est d’ans l’urgence comme aujourd’hui. Les inconnus disent : « Ah, mais son Paillasse, il le connaît ». Bien sûr, il le connaît. Et alors ? Il le travaille chaque fois qu’il l’incarne, il aime travailler, ne se croit jamais assez parfait, s’angoisse pour une seule note qui n’était pas comme il la voulait.

La veille, en voiture, les écouteurs dans les oreilles, il n’a pas cessé de répéter, tout seul, il a revu un enregistrement du Cav/Pag du 31 juillet et on peut imaginer que tout ce qu’il fera d’ici la représentation, ce sera à l’ombre de Turridu et de Canio, qu’ils seront là, tous les deux en filigrane, même s’il sourit à Aleksandra au téléphone, lui chante des chansons, semble content comme un enfant, il y a l’autre en lui aux aguets avec ses deux héros – Aleksandra le sait puisqu’ils ont en commun, entre autre, ce métier où on ne resplendit pas comme eux sans franchir constamment des obstacles tels que le public n’en a aucune idée.

Et peut-être faut-il n’en pas parler et laisser croire que les merveilles qu’ils produisent sur scène (on ne dit pas pour rien qu’un artiste « se produit », il ne produit pas quelque chose, c’est lui le produit, lui qui se donne) ne sont que le résultat de leurs dons exceptionnels et de leur facilité ?

Ne jamais parler de leur travail, de leurs inquiétudes, de leur peine, de leurs larmes parfois, peut-être ? Mais pour quelle raison faudrait-il tenir secrètes les « servitudes et grandeurs » des métiers d’artistes ?

Il faudrait ignorer la solitude des mieux entourés, lorsqu’enfermés dans leur chambre pour travailler, se concentrer, la nuit ils ne dorment pas, ne peuvent pas parce que le sommeil se refuse et quand il vient enfin, c’est trop tard, les autres sont levés depuis longtemps, le monde a repris son ronron, il leur faut le rejoindre, plus ou moins, car ils existent en dehors de lui mais aussi à l’intérieur du monde qui les réclame et exige d’eux leur présence, pas seulement sur scène, dans des bureaux, des restaurants, des maisons.

Le 15 août, 4 heures du matin

Puisqu’Alagna était le merveilleux imprévu de cette nuit, le public était moins nombreux que le 31 juillet, moins élégant, plus ignorant.

Le triomphe fut aussi ardent.

Le spectacle a été inégalable. Aussi beau et différent.

Parenthèse

Comment il a pu chanter avec cette canicule implacable, habillé, pour Turridu d’une lourde chemise (très belle), d’un gilet, d’une veste et, pour Canio, d’abord avec un pull et un gilet par-dessus ensuite dans un costume superbe parfait pour affronter la Sibérie, taillé dans un tissu lourd, épais, entièrement rebrodé, qui le piquait à travers la doublure de taffetas ? Mais les gens qui inventent les costumes des chanteurs sont-ils totalement indifférents à ceux qui vont les porter ? Les températures de Vérone en été, tout le monde les connaît. Le costume de Pagliacci était bon pour l’hiver avec ses magnifiques broderies sur fond noir, il est évident qu’on peut réaliser l’équivalent, tout aussi beau, version été. Léger peut-être pas, mais au moins lui épargner cette cuirasse dans laquelle il cuisait pendant que le public, derrière des éventails (qui gênent les voisins pendant la représentation mais ne cessent pas de gigoter) ne portait presque rien.

Pour la petite histoire : avant d’endosser la grande veste de clown du dernier acte, il avait un gilet brodé, différent aux deux représentations. Pourquoi différent ? La première fois, dans les coulisses, on avait oublié de le lui donner. Ce qui, comme il le dit, n’a aucune importance parce qu’on ne comprend pas très bien comment il irait se changer de gilet dans un bar.

La splendeur d’Alagna

Turridu…

On ne devrait plus s’étonner de découvrir et de redécouvrir la splendeur d’Alagna, puisqu’on sait ce qu’il est capable de faire, mais cette fois encore on reste cloué devant le renouvellement dont il est capable, à quinze jours d’intervalle, sur des personnages qu’il incarne depuis sa première jeunesse.

Son Turridu et son Canio n’étaient pas les mêmes.

Turridu, presqu’amer ce soir parfois, plus anxieux encore qu’en juillet, lorsqu’il se retourne en haut de l’escalier pour regarder Santuzza avant de sortir et surtout plus indifférent à sa propre mort, qu’il rend lui-même davantage inéluctable par un détachement hautain, lointain, qu’il n’avait pas quinze jours auparavant. Le même air, qu’il chante à Alfio, où il reconnaît ses torts mais lui dit que, sans lui Santuzza sera abandonnée, le même forcément, dérive et, dérivant, il est tout aussi juste. En juillet, on sentait dans les inflexions de lumière du chant le désir de vivre de Turridu, on le sentait, non pas avec certitude, mais en sous-impression, vainqueur de cet Alfio qu’il allait combattre, à la loyale croyait-il.

En août, cette aspiration à la vie est moins frémissante, il y a dans ce même chant comme un pressentiment, une ombre voile le soleil des notes, c’est une inflexion dans le timbre d’Alagna, à peine perceptible, qui en incline les rayons et c’est tellement extraordinaire, parce qu’à peine dévoilé, sinon la surprise de l’assassinat serait détruite. Alagna continue avec Mamma Lucia sur ce pressentiment funeste, qui ne lui venait dans la version de juillet qu’avec elle, lorsqu’il lui demande de le bénir comme lorsqu’il partait pour l’armée. En juillet, le basculement de Turridu de l’espoir au doute et à la certitude qu’il n’y avait plus à espérer se faisait là, dans les bras de sa mère.

Ce qui stupéfie, c’est la justesse de ces deux approches, l’infime différence entre elles – pas si infime car il s’agit du cœur de Turridu que fait battre Alagna pour nous.

C’est tout ce qui rend le travail de Roberto Alagna passionnant, puisque c’est une expérience que l’on vit avec ses personnages, qui appartient à l’instant et que les mots, il faut les chercher après, s’ils consentent à se laisser prendre avec un clavier sur une page. C’est ce qui explique pourquoi, depuis trente ans, on peut assister à son Cav/Pag sans se lasser. Impossible de se lasser de personnages dans lesquels il met son cœur battant et fait couler un sang vivant.

… et Canio

Plus abrupt encore est le changement de Canio, toujours émouvant, bouleversant, tirant les larmes du spectateur mais qui contient ce soir une nouvelle férocité, une cruauté inconnue deux semaines plus tôt, qu’on découvre dans les gestes qui perdent peu à peu la grâce de leur liant, si évidente à son entrée, et pendant tout l’air « a 23 ore », qui s’estompe pendant « il teatro e la vita non son la stessa cosa », laissant deviner, derrière le bagout du bateleur, un autre Canio qui pourrait bien surprendre le public de « Pagliacci ». À ce moment, les gestes n’ont pas changé encore, Canio reste le directeur du cirque séduisant son public, ce sont ses regards qui dérivent et passent d’un univers à l’autre, de celui des planches à celui de la vie.

Le changement complet a lieu lorsque Tonio dénonce Nedda et Silvio et les lui montre (comme on s’approche de Iago qui faisait imaginer à Otello un adultère que Tonio montre à Canio !). Là, brusquement, alors qu’il n’a pas encore bondi, qu’il ne veut pas croire à ce qu’il a sous les yeux : la trahison de Nedda, le regard de Canio bascule, le personnage n’existe plus en lui. À demi caché par Tonio, alors qu’il ne bouge pas, il y a comme un retrait violent de son corps, qui semble quitter brusquement une carapace d’illusion ou d’artifice, en même temps que son regard bascule. C’est à ce moment que Paillasse, en Canio, n’existe plus. Il va tuer. Dans la version de juillet, la transformation était plus progressive. Roberto Alagna laissait le temps au tueur de s’installer, là, elle est radicale, et comme pour Turridu, son interprétation de Canio est aussi juste et vraie en juillet qu’en août. Le fleuve fait une autre boucle et se jette à la mer tout pareil.

Nedda, lorsqu’elle joue le rôle de Colombine, espère détourner le cours de la mort.

Elle sait que son amant ne bougera pas pour la sauver. Égoïste et bête (il le lui a prouvé quand elle a essayé de lui parler), il ne comprend rien, elle n’a qu’une chance de vivre, c’est de ramener Canio à son rôle. Mais depuis qu’il lui a crié qu’elle n’a rien compris, elle a compris. Il veut sa mort. Canio ne cherche plus à cacher que son personnage de Pagliaccio n’existe plus et que, sous son costume et son grimage, il n’y a que Canio, un tueur désormais.

Dans son costume bouillant, sous le maquillage qui le rend (presque) méconnaissable, la souffrance de Canio s’exprime avec une force incontrôlée, incontrôlable (parfaitement contrôlée par Roberto Alagna qui illustre génialement l’un des paradoxes du comédien). Le regard du clown est le regard du Désespoir de l’Homme. Les gestes du clown deviennent saccadés et brusques. Nouveau paradoxe, derrière ce maquillage qui le transforme, avec cette gestuelle qui, si Alagna la poussait un peu plus loin pourrait devenir celle d’une marionnette, au lieu de déshumaniser son personnage, comme ce serait normal, Alagna conduit le public à l’effet contraire : jamais Canio n’a été davantage humain que sous ces masques.

À quinze jours d’intervalle, les deux interprétations de deux personnages bouleversants par Roberto Alagna sont d’une perfection inégalable, même par lui, si bien qu’il est impossible de faire un choix entre les deux.

Un miracle s’est reproduit en se renouvelant, laissant le spectateur ébahi.

La nuit de juillet, le Turridu et le Canio de Roberto Alagna laissaient derrière eux un sillage de tragique émerveillement.

La nuit d’août stupéfie par une féroce et cruelle beauté.

© Jacqueline Dauxois

ENTRACTE

C’était la nuit du 31 juillet 2021, c’était Vérone et c’était l’Arena, l’entracte, le temps suspendu dans l’un des plus beaux théâtres en plein air, entre « Cavalleria » et « Pagliacci », le public attendait le retour du couple de chanteurs le plus séduisant de sa génération sous un ciel qui, enfin, après une semaine à menacer de trombes, allumait là-haut de petits lampions clignotants.

Aleksandra Kurzak et Roberto Alagna, Santuzza et Turridu, venaient de se déchirer jusqu’à la trahison et la mort, laissant les spectateurs dans une béance de beauté et de stupeur avec l’image d’un Turridu courant vers son assassin caché dans les coulisses d’où il avait, lui, chanté la Sicilienne et on savait déjà, à l’attitude du public, où dominait avec l’attente, l’admiration et le respect, que la beauté de cette nuit unique n’était pas encore achevée. On attendait « Pagliacci. ».

Depuis que le Metropolitan les a programmés le même soir en 1895, on sait qu’après l’entracte de Cav/Pag, on quitte la Sicile de Mascagni pour la Calabre de Leoncavallo, les chevaliers rustiques pour les personnages de la Commedia dell’Arte.

A Vérone, on ne craint pas les délires de metteurs en scène d’avant ou d’arrière garde. Les choix de Michele Olcese, classicisme rigoureux pour une « Cavalleria » en noir et blanc et explosion des formes et des couleurs de l’univers fellinien sous le signe duquel il a placé « Pagliacci », créent un contraste captivant. Pour trouver l’idée d’une transposition, qui remplace les paysans calabrais (le public de Canio) par des personnages tirés des films de Fellini, il fallait probablement avoir à penser les deux œuvres à la fois. Dans ces décors et costumes qui comblaient le regard, entraînés par la baguette enthousiaste et sensible de Marco Armiliano, Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak, entourés de partenaires de très haut niveau, Elena Zilio, Mamma Lucia dans « Cavalleria » ; Ambrogio Maestri, Alfio dans « Cavalleria » et Tonio dans « Pagliacci » et Mario Cassi, Silvio, dans « Pagliacci », ont été tels qu’on les connaît, tels qu’on les espérait, dépassant nos attentes.

CAV/PAG D’UN OPÉRA A L’AUTRE

À la dernière image de « Cavalleria », Tuddidu s’en allait en courant ; aux premières images de « Pagliacci », l’auto de Canio n’a pas démarré, personne ne l’a remarqué ou alors on a pu croire à un choix de la mise en scène, car Alagna chantait et comme aucun obstacle, aucun incident ne le démonte, lui que jamais on n’a vu n’être pas inspiré, il a donné son « itene al diavolo» et, lorsqu’il a affirmé à travers l’air déjà inquiétant dans lequel le comédien revendique le droit d’exister, lui, ailleurs et autrement qu’à travers son personnage : « il teatro e la vita non son la stessa cosa », ces mots, pour n’être pas encore une menace, vont peser sur tout ce que fait Nedda désormais.

LES MÉTAMORPHOSES D’ALEKSANDRA KURZAK

On a quitté Aleksandra Kurzak en Santuzza, austère Sicilienne dans son vêtement noir et son châle de dentelle, dont l’apparence réservée cachait le feu de sentiments extrêmes, on hésite à la reconnaître dans la starlette hollywoodienne ultra sexy, aux lunettes extravagantes, qui apparaît au milieu d’une foule de personnages tirés des films de Fellini, qui vont figurer les spectateurs de la Commedia dell’Arte d’un opéra fascinant où l’histoire est mise en abyme et en contient une autre.

Cette brune Anita Ekberg, c’est elle pourtant, Nedda, Aleksandra Kurzak.

D’un opéra à l’autre, comme comédienne et chanteuse, elle se transforme de manière si radicale et son exploit est à ce point réussi dans deux rôles qui lui permettent de déployer un large éventail de possibilités scéniques et vocales, qu’on a le sentiment que tout en elle est changé jusqu’à son timbre et à sa tessiture.

Cette Nedda si évidemment peu farouche, et plus audacieusement dévêtue que Colombine, rend moins antipathiques et plus crédibles les avances de Tonio.

Dans son envol d’oiseau vers une liberté dont elle se sent privée, alors que sa voix se fait chatoiement d’espoir, d’illusion, de bonheur, Aleksandra Kurzak est chaque fois au sommet et, ce soir à l’Arena, son amour pour un Silvio qui tire le rôle de l’insignifiance permet au duo d’amour d’exister vraiment sans que personne se demande par quelle légèreté elle préfère un inconsistant à Canio.

RIDI PAGLIACCI

Vient alors le moment pour lequel se déplacent les foules, le « Recitar… Ridi Pagliacci ».

Aucun chanteur au monde ne peut égaler Roberto Alagna dans cet aria où la suave intensité de son timbre et l’authenticité dramatique de son jeu d’acteur transportent le public. On le dit chaque fois et c’est vrai chaque fois. À Vérone, dans l’Arena, c’était vrai un peu plus que d’habitude, car tout, autour de lui, était juste et il était, dans une plénitude radieuse, le cœur battant d’une nuit magique à l’idéale splendeur.

Les larmes coulent des yeux les plus coriaces devant le désespoir de celui qui doit se costumer et s’enfariner le visage pour faire rire son public de son malheur et de son désespoir. Le Canio de Roberto Alagna, remporte un triomphe.

La musique n’a pas fini de résonner, que l’Arena trépigne, hurlant et réclamant un bis. D’autres, par chance très rares sinon comment saurait-il combien il est aimé et admiré ? cloués sur place, le regardent en silence de leurs yeux en fontaines, incapables même de murmurer ce nom que leurs voisins hurlent à pleins poumons. Ce sont les mêmes qui n’arrivent pas à le comparer à quiconque. Il est Roberto Alagna. Aucun autre nom ne leur vient. Ils connaissent ceux qui l’ont précédé dans ce rôle, mais sont incapables de comparer, pas même à un géant du passé, celui qui est le géant d’aujourd’hui, l’Incomparable de notre temps.

« LA COMEDIA E FINITA »

Dans son costume de Paillasse, Canio s’approche en coulisses (les coulisses de son théâtre) de la scène où il va retrouver, auprès de Colombine et Arlequin, son rôle de mari trompé ridicule qui se fait bâtonner pour amuser le public. Les mots qu’il entend le terrassent, ce sont les mêmes, « le stesse parole », que dans la vie, il doit entrer sur scène, il ne peut pas, s’encourage : « coraggio », la rejoint pour le duo qui conduit à la mort. De toutes ses forces, Colombine essaie de faire reprendre à Canio son rôle de comédien, ca qui seul pourrait la sauver puisque les spectateurs croient toujours que Canio joue son rôle lorsqu’il proclame le contraire (ce qui fait partie du rôle, mais il ne joue plus, il vit et va tuer pour de vrai).

Nedda le sait, la peur de Colombine, c’est la sienne, chaque rupture de ton dans son chant trahit cette frayeur, elle seule sait ce que les spectateurs, y compris Silvio, comprendront trop tard pour la sauver, le vrai sens de : « Pagliacci non son’ ». Menacée par son mari fou de douleur, elle préfère mourir que livrer son amant. Devenu tueur par désespoir d’amour, comme Otello et poussé lui aussi par un Satan familier, Canio effondré sur le tambour des répétitions, prononce les derniers mots : « la Comedia è finita ».

De tous les Pagliacci de Roberto Alagna, l’un des plus grands Canio de l’histoire de l’opéra, celui de l’Arena de Vérone va rester comme l’un des plus somptueux. Quant au couple qu’il forme avec Aleksandra Kurzak, s’il n’a rien a prouver depuis longtemps déjà, il s’affirme encore une fois comme l’un des plus brillants de la scène lyrique contemporaine.

©Jacqueline Dauxois